初秋時節(jié),晨曦微涼,驅車駛入福鼎市前岐鎮(zhèn)小岳村。蜿蜒山路旁,連綿茶山如碧波蕩漾的綠綢。山風裹挾著茶香鉆進車窗,沁人心脾。 車輪轉過一個急彎,不遠處的山坡上,機器的轟鳴聲打破了茶山的寧靜。只見幾名工人正熟練地將一捆捆曬得干透的茶梗,整齊地送入粉碎機中。瞬間,細碎的茶粉如雪花般從機器出口紛紛揚揚地飄落。 工人將茶梗送入粉碎機中 余清軍捧起一把茶粉,湊近鼻尖輕輕嗅了嗅,又細細查看,臉上露出滿意的笑容:“這些粉末,可是我們培育白茶香菇的寶貝原料!”在他身后,茶粉堆成小山,正等待被制成菌棒。 余清軍是福鼎市豐岳種養(yǎng)專業(yè)合作社的負責人,曾獲福鼎市鄉(xiāng)土人才“種植能手”、2021年度福建省農(nóng)村實用人才帶頭人等榮譽。“過去,茶梗處理讓茶農(nóng)頭疼。大量茶梗被隨意丟棄,既浪費又影響茶樹生長。”余清軍介紹。 茶農(nóng)的“煩惱”如何變成了余清軍的“商機”?2020年,余清軍偶然發(fā)現(xiàn)茶梗價值,經(jīng)過無數(shù)次試驗,他成功用茶枝、茶梗替代傳統(tǒng)木屑,用于栽培食用菌。更可喜的是,采摘期結束后,廢棄菌棒經(jīng)過處理后再“反哺”茶田,形成“農(nóng)業(yè)廢棄物—特色菌菇—有機肥料”的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。 余清軍察看菌棒情況 這一模式不僅實現(xiàn)了“變廢為寶、綠色循環(huán)”,更帶來了實實在在的收益。“一畝茶園能產(chǎn)兩三噸干茶梗,按500元一噸算,就能給我們增加千把塊的額外收入!”站在茶樹旁,小岳村茶農(nóng)董榮德向記者算起經(jīng)濟賬。而這僅僅是循環(huán)鏈條的“第一波紅利”——等到茶園施上用廢棄菌棒制成的有機肥,茶樹長勢更旺、茶葉品質更高,春茶上市時自然賣得好價錢;農(nóng)閑時去菇棚幫忙打理菌棒、采摘香菇,一天還能多賺百來元。 茶農(nóng)董榮德運送茶梗 經(jīng)過幾年的不懈摸索,白茶香菇的種植技術已經(jīng)日臻成熟。“與普通香菇相比,它更甜、更脆、更香,還含有茶多酚、茶堿等營養(yǎng)成分,深受消費者青睞。”余清軍說。去年,該合作社共種植白茶香菇4萬根菌棒,實現(xiàn)總產(chǎn)值近45萬元,成功帶動十幾個農(nóng)戶在“家門口”實現(xiàn)就業(yè)。 白茶香菇 產(chǎn)業(yè)越做越穩(wěn),余清軍的思路更活,他開始投入白茶木耳試驗種植。在合作社的試驗棚里,一排排菌棒整齊排列,菌絲正在茁壯成長。他滿懷憧憬地說:“后續(xù)我們還會研發(fā)更多‘白茶+’衍生產(chǎn)品,讓‘白茶+菌菇’的家族再添新成員。同時,我們會把成熟的種植技術免費分享給周邊農(nóng)戶,帶動更多人走上致富路。” “茶梗育菇、廢棒肥茶”模式,并非福鼎循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展的個例。近年來,福鼎市按照“農(nóng)業(yè)穩(wěn)市”的發(fā)展思路,在全市范圍內推廣“特色產(chǎn)業(yè)+循環(huán)經(jīng)濟”的發(fā)展新路徑——積極推廣“早稻-晚稻-蠶豆”輪作,推動阿財農(nóng)牧、荷垚農(nóng)牧等企業(yè)帶動“玉米種植-山羊養(yǎng)殖-羊糞肥茶”循環(huán)模式推廣,形成從單一產(chǎn)業(yè)試點到多領域覆蓋、從分散探索到集群發(fā)展的良好態(tài)勢,讓生態(tài)保護與經(jīng)濟發(fā)展同頻共振,為鄉(xiāng)村全面振興注入更持久的動能。

這波普法宣傳很“國潮”!

這波普法宣傳很“國潮”! “雙遺白茶·美好世界”宣傳推廣活動啟

“雙遺白茶·美好世界”宣傳推廣活動啟 騙子都騙到單位工作群了!已有多人中招,警

騙子都騙到單位工作群了!已有多人中招,警 反詐天天報|虛假網(wǎng)絡貸款類詐騙

反詐天天報|虛假網(wǎng)絡貸款類詐騙 網(wǎng)絡安全伴你行——守護數(shù)據(jù)安全

網(wǎng)絡安全伴你行——守護數(shù)據(jù)安全 網(wǎng)絡安全伴你行——聊天記錄的風波

網(wǎng)絡安全伴你行——聊天記錄的風波 網(wǎng)絡安全伴你行——別輕易相信網(wǎng)友

網(wǎng)絡安全伴你行——別輕易相信網(wǎng)友 再圖方便也要安全

再圖方便也要安全 上網(wǎng)避坑指南

上網(wǎng)避坑指南 市政府第十六次常務會議召開

市政府第十六次常務會議召開 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

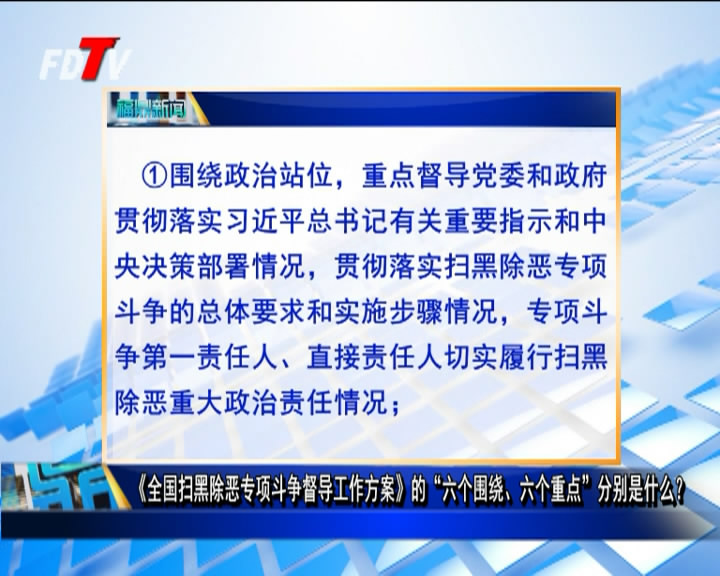

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 私自宰售生豬,福鼎一男子被定罪判刑!

私自宰售生豬,福鼎一男子被定罪判刑! 兩小伙自毀前途,害人終害己!

兩小伙自毀前途,害人終害己! 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網(wǎng)絡中國節(jié)?中秋】餅花的光陰

【網(wǎng)絡中國節(jié)?中秋】餅花的光陰