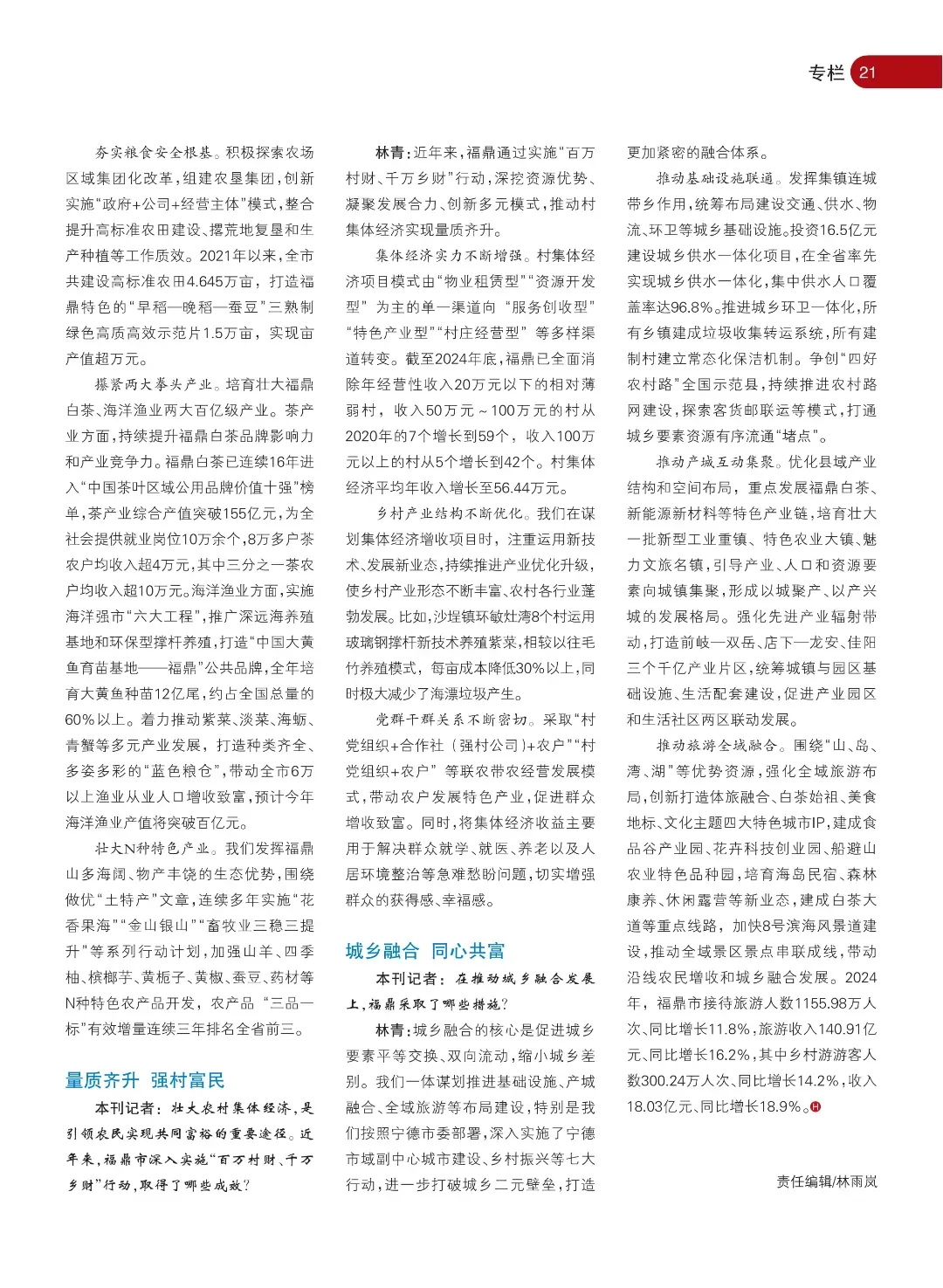

念好“山海經” 奏響振興曲 ——專訪中共福鼎市委書記林青 文|《海峽通訊》記者 吳載文 魏喆銘 近年來,寧德福鼎市毫不松懈鞏固拓展脫貧攻堅成果,緊扣創建“山海融合鄉村振興樣板縣”的新發展目標,念好“山海經”,推動區域協調發展和城鄉融合發展,走好具有福鼎特色的共同富裕之路。日前,本刊記者專訪了中共福鼎市委書記林青。 林青(右三)在福鼎市龍安化工園區邦普二期調研項目推進情況。 《海峽通訊》記者:福鼎是首批全國脫貧攻堅交流基地,在鞏固拓展脫貧攻堅成果、積極探索全面推進鄉村振興方面,有哪些經驗可以分享? 林青:做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,是黨中央作出的重大決策部署,是必須完成好的重大政治任務。福鼎市赤溪村是“中國扶貧第一村”,作為習近平總書記始終關心關注的地方,我們更有責任、更有義務將脫貧攻堅和鄉村振興工作銜接好、落實好。 近年來,我們通過完善動態監測幫扶、聯農帶農增收、就業服務保障等機制,持續鞏固脫貧攻堅成果,為推進鄉村全面振興、促進共同富裕奠定了扎實基礎。截至2024年底,全市脫貧人口家庭年人均純收入25949元、增長8.19%,農村居民人均可支配收入26753元,增長7%,居寧德第一。 強化動態監測幫扶。我們充分發揮防止返貧致貧監測幫扶系統作用,線上線下拓展防止返貧致貧監測渠道。著重針對低收入人口開展常態幫扶,疊加用好醫療、教育、住房、低保等普惠政策與特惠政策,全覆蓋提高脫貧戶政策兜底保障水平。2021年來,累計發放救助金47184.43萬元。 聯結帶動群眾增收。創新聯農帶農機制,培育壯大家庭農場、農業產業化聯合體等新型農業經營主體,以股份合作、盈余返還、訂單帶動、勞務用工等方式推動農民與現代農業產業鏈深度銜接,有效增加了農民經營性、工資性等收入。近年來,我們打造了22個農業產業化聯合體,輻射80多個建制村,帶動約2萬戶農民每年增收1萬元。目前,福鼎共有家庭農場774家、農民專業合作社1257家、農業產業化龍頭企業266家。 抓牢脫貧人口就業。完善全方位多層次公共就業服務體系,重點加大以工代農力度,推動福鼎時代、鼎盛等大型企業用工同本地農民就業有效對接。2021年以來,福鼎發布適合脫貧勞動力就業崗位5萬余個。近年來,我們還深入實施“雨露計劃”,開發鄉村公益性崗位354個,實現脫貧人口有勞動力家庭至少1人就業。 《海峽通訊》記者:產業振興是鄉村全面振興的基礎和關鍵。在推動產業振興方面,福鼎采取了哪些措施? 林青:我們牢固樹立大農業觀、大食物觀,念好“山海經”,通過構建“1+2+N”產業發展格局,進一步完善現代農業產業體系,為鄉村振興注入新的活力。 夯實糧食安全根基。積極探索農場區域集團化改革,組建農墾集團,創新實施“政府+公司+經營主體”模式,整合提升高標準農田建設、撂荒地復墾和生產種植等工作質效。2021年以來,全市共建設高標準農田4.645萬畝,打造福鼎特色的“早稻—晚稻—蠶豆”三熟制綠色高質高效示范片1.5萬畝,實現畝產值超萬元。 攥緊兩大拳頭產業。培育壯大福鼎白茶、海洋漁業兩大百億級產業。茶產業方面,持續提升福鼎白茶品牌影響力和產業競爭力。福鼎白茶已連續16年進入“中國茶葉區域公用品牌價值十強”榜單,茶產業綜合產值突破155億元,為全社會提供就業崗位10萬余個,8萬多戶茶農戶均收入超4萬元,其中三分之一茶農戶均收入超10萬元。海洋漁業方面,實施海洋強市“六大工程”,推廣深遠海養殖基地和環保型撐桿養殖,打造“中國大黃魚育苗基地——福鼎”公共品牌,全年培育大黃魚種苗12億尾,約占全國總量的60%以上。著力推動紫菜、淡菜、海蠣、青蟹等多元產業發展,打造種類齊全、多姿多彩的“藍色糧倉”,帶動全市6萬以上漁業從業人口增收致富,預計今年海洋漁業產值將突破百億元。 壯大N種特色產業。我們發揮福鼎山多海闊、物產豐饒的生態優勢,圍繞做優“土特產”文章,連續多年實施“花香果海”“金山銀山”“畜牧業三穩三提升”等系列行動計劃,加強山羊、四季柚、檳榔芋、黃梔子、黃椒、蠶豆、藥材等N種特色農產品開發,農產品“三品一標”有效增量連續三年排名全省前三。 《海峽通訊》記者:壯大農村集體經濟,是引領農民實現共同富裕的重要途徑。近年來,福鼎市深入實施“百萬村財、千萬鄉財”行動,取得了哪些成效? 林青:近年來,福鼎通過實施“百萬村財、千萬鄉財”行動,深挖資源優勢、凝聚發展合力、創新多元模式,推動村集體經濟實現量質齊升。 集體經濟實力不斷增強。村集體經濟項目模式由“物業租賃型”“資源開發型”為主的單一渠道向“服務創收型”“特色產業型”“村莊經營型”等多樣渠道轉變。截至2024年底,福鼎已全面消除年經營性收入20萬元以下的相對薄弱村,收入50萬元~100萬元的村從2020年的7個增長到59個,收入100萬元以上的村從5個增長到42個。村集體經濟平均年收入增長至56.44萬元。 鄉村產業結構不斷優化。我們在謀劃集體經濟增收項目時,注重運用新技術、發展新業態,持續推進產業優化升級,使鄉村產業形態不斷豐富、農村各行業蓬勃發展。比如,沙埕鎮環敏灶灣8個村運用玻璃鋼撐桿新技術養殖紫菜,相較以往毛竹養殖模式,每畝成本降低30%以上,同時極大減少了海漂垃圾產生。 黨群干群關系不斷密切。采取“村黨組織+合作社(強村公司)+農戶”“村黨組織+農戶”等聯農帶農經營發展模式,帶動農戶發展特色產業,促進群眾增收致富。同時,將集體經濟收益主要用于解決群眾就學、就醫、養老以及人居環境整治等急難愁盼問題,切實增強群眾的獲得感、幸福感。 《海峽通訊》記者:在推動城鄉融合發展上,福鼎采取了哪些措施? 林青:城鄉融合的核心是促進城鄉要素平等交換、雙向流動,縮小城鄉差別。我們一體謀劃推進基礎設施、產城融合、全域旅游等布局建設,特別是我們按照寧德市委部署,深入實施了寧德市域副中心城市建設、鄉村振興等七大行動,進一步打破城鄉二元壁壘,打造更加緊密的融合體系。 推動基礎設施聯通。發揮集鎮連城帶鄉作用,統籌布局建設交通、供水、物流、環衛等城鄉基礎設施。投資16.5億元建設城鄉供水一體化項目,在全省率先實現城鄉供水一體化,集中供水人口覆蓋率達96.8%。推進城鄉環衛一體化,所有鄉鎮建成垃圾收集轉運系統,所有建制村建立常態化保潔機制。爭創“四好農村路”全國示范縣,持續推進農村路網建設,探索客貨郵聯運等模式,打通城鄉要素資源有序流通“堵點”。 推動產城互動集聚。優化縣域產業結構和空間布局,重點發展福鼎白茶、新能源新材料等特色產業鏈,培育壯大一批新型工業重鎮、特色農業大鎮、魅力文旅名鎮,引導產業、人口和資源要素向城鎮集聚,形成以城聚產、以產興城的發展格局。強化先進產業輻射帶動,打造前岐—雙岳、店下—龍安、佳陽三個千億產業片區,統籌城鎮與園區基礎設施、生活配套建設,促進產業園區和生活社區兩區聯動發展。 推動旅游全域融合。圍繞“山、島、灣、湖”等優勢資源,強化全域旅游布局,創新打造體旅融合、白茶始祖、美食地標、文化主題四大特色城市IP,建成食品谷產業園、花卉科技創業園、船避山農業特色品種園,培育海島民宿、森林康養、休閑露營等新業態,建成白茶大道等重點線路,加快8號濱海風景道建設,推動全域景區景點串聯成線,帶動沿線農民增收和城鄉融合發展。2024年,福鼎市接待旅游人數1155.98萬人次、同比增長11.8%,旅游收入140.91億元、同比增長16.2%,其中鄉村游游客人數300.24萬人次、同比增長14.2%,收入18.03億元、同比增長18.9%。

我市召開2025年下半年定兵工作會議

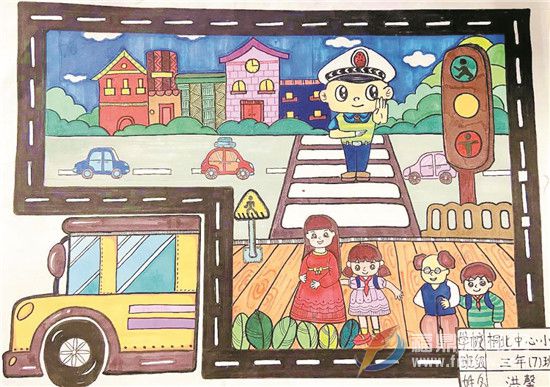

我市召開2025年下半年定兵工作會議 這波普法宣傳很“國潮”!

這波普法宣傳很“國潮”! 《海峽通訊》專訪中共福鼎市委書記林青

《海峽通訊》專訪中共福鼎市委書記林青 【網絡中國節·中秋】國慶中秋假期出行

【網絡中國節·中秋】國慶中秋假期出行 見到這種紫色“保溫壺”,請立刻報警!

見到這種紫色“保溫壺”,請立刻報警! 牢記囑托 譜寫篇章丨崳山島的青春回流

牢記囑托 譜寫篇章丨崳山島的青春回流 今日,秋分

今日,秋分 崳山島環島健康走跑活動舉行

崳山島環島健康走跑活動舉行 福鼎市生態茶園管理協會成立

福鼎市生態茶園管理協會成立 2025年福鼎市第十八個民族團結進步宣傳

2025年福鼎市第十八個民族團結進步宣傳 “雙遺白茶·美好世界”宣傳推廣活動啟

“雙遺白茶·美好世界”宣傳推廣活動啟 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

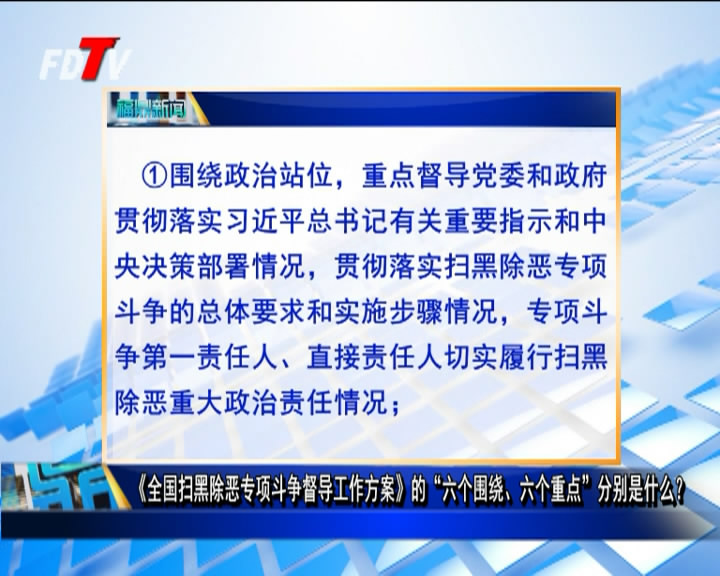

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 這種事千萬不能做!已有兩男子被判刑!

這種事千萬不能做!已有兩男子被判刑! 房東、租客必看!警惕同樓租戶變“家賊”

房東、租客必看!警惕同樓租戶變“家賊” 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網絡中國節?中秋】餅花的光陰

【網絡中國節?中秋】餅花的光陰