初秋時節,前岐鎮照瀾村的紅心獼猴桃基地里果香四溢,工人們穿梭其間,動作嫻熟地采摘、分揀著一顆顆飽滿的果實。基地負責人潘玲根手捧剛摘下的獼猴桃,眼角眉梢寫滿了收獲的喜悅:“采摘持續到9月底,日采收量達數千斤。”這些雞蛋大小的優質獼猴桃,即將被打包成箱送往浙江乃至更遠的市場。 多年來,這片果園持續豐收,效益逐年攀升,既得益于得天獨厚的自然條件,更離不開潘玲根苦心鉆研的“科學經”。2014年,潘玲根領著妻子四處選址置業,最終看中照瀾村優越的生態環境。在照瀾村黨支部的協助下,他順利流轉150多畝土地,建起標準化示范園。 然而創業之初,并非一帆風順。“那時候,連個像樣的避雨大棚都沒有。”潘玲根回憶道。就在他為技術不足犯愁之際,鎮村黨員農技服務隊主動來到田間,協助搭建現代化種植棚架、引進先進農機設備、傳授保鮮儲存等“五新”技術……科技賦能之下,獼猴桃品質大幅躍升。如今,果品優質率超80%,畝產值突破3萬元。 獼猴桃穩定投產后,潘玲根果斷推進“四季豐產”計劃,先后引種葡萄、柑橘、蜂糖李等十多種特色水果,通過“多品種、錯季上市”的策略,實現全年無間斷供應。站在連綿的藤架之間,潘玲根如數家珍地介紹:“這邊是陽光玫瑰葡萄,下個月就能上市;那邊種的是無籽提,正好接上獼猴桃的采收期。” 產業的發展,為周邊村民開辟了新的就業渠道。果園深處,村民黃兆料正仔細篩選著剛剛采收的果實。“這邊不僅給我工作,還手把手教我技術。”他一邊說,手中的活計并未停歇,“最多一個月能賺4000多元呢!”對黃兆料而言,這不僅僅是一份工作,更是一份穩穩的希望。越來越多的村民像黃兆料一樣,在這里嘗到生活的“甜頭”。潘玲根陸續為30多位農戶提供就業崗位,并定期組織技術培訓,讓村民實現在家門口端穩增收的“果盤子”。 照瀾村的果實經濟,恰是前岐鎮果業發展的一個生動縮影。隨著豐收圖景在山野間層層鋪展,前岐鎮“花海果鄉”的招牌愈發響亮。近年來,前岐鎮積極構建“黨建+產業”融合發展模式,在資金扶持、技術指導、品牌宣傳等方面持續發力,將水果種植融入鄉村發展的脈絡:照瀾村主推楊梅、柯灣村聚焦水蜜桃的規模化種植、西宅村則以苦柑打出特色……“一村一品、多品共生”的發展格局逐漸清晰。 果香也引來了游客,農旅融合正在為鄉村發展注入新動能。柯灣村的“村咖”成為年輕人打卡點,咖啡香與農家灶火氣息交織;照瀾村依托南宋文化底蘊,開辟“鄉村+營地+生態農場”消費新場景;西宅村充分盤活紅色文化資源,促進“農文旅”融合,讓水果“叫好”更“叫座”……這些項目不僅帶動了農產品的銷售,更讓前岐鎮的鄉村煥發出新的活力。截至目前,前岐鎮水果種植面積已超1.1萬畝,年產量突破1.5萬噸,產業鏈不斷延伸,效益持續提升。 站在村口,柯灣村黨支部書記陳斌指向遠處,蜿蜒的鄉村道路把各色果園串珠成鏈,編織出一幅產業旺、群眾富的鄉村振興新畫卷。“我們將聯動照瀾、西宅等村,共同打造‘四季鮮果’產業帶,讓更多優質水果飛出大山、走向全國。”陳斌信心滿滿地說道。

開學在即!提前“探班”福建師大福鼎附中

開學在即!提前“探班”福建師大福鼎附中 大數據助力擦亮“福鼎白茶”金招牌

大數據助力擦亮“福鼎白茶”金招牌 “填表”之變:如何不再“重復填、多頭報

“填表”之變:如何不再“重復填、多頭報 我市集中收看紀念中國人民抗日戰爭暨世

我市集中收看紀念中國人民抗日戰爭暨世 我市各界收聽收看中國人民抗日戰爭暨世

我市各界收聽收看中國人民抗日戰爭暨世 市政協調研教育基礎設施提升工程

市政協調研教育基礎設施提升工程 水北村:溪畔“美食+音樂” 點亮鄉村夜經

水北村:溪畔“美食+音樂” 點亮鄉村夜經 重溫革命史 賡續紅色魂

重溫革命史 賡續紅色魂 點頭社區開展康復服務活動

點頭社區開展康復服務活動 革命文物中的作風故事

革命文物中的作風故事 林青主持召開市委常委會會議

林青主持召開市委常委會會議 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

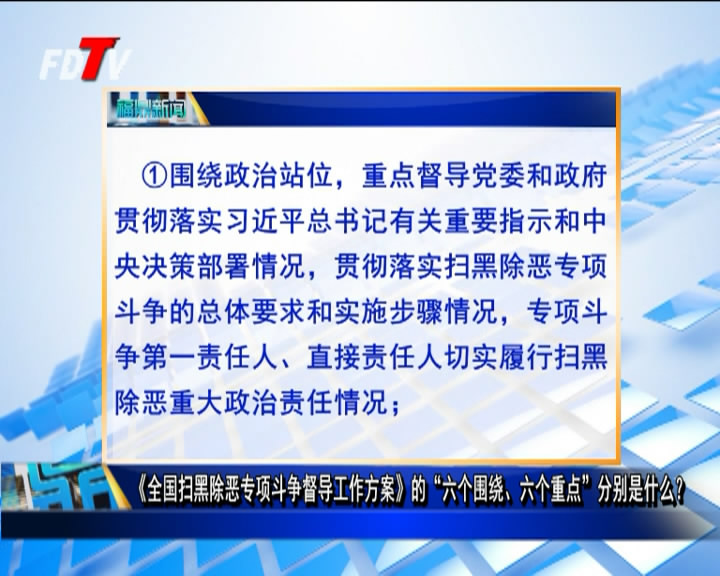

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 私自宰售生豬,福鼎一男子被定罪判刑!

私自宰售生豬,福鼎一男子被定罪判刑! 兩小伙自毀前途,害人終害己!

兩小伙自毀前途,害人終害己! 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網絡中國節?中秋】餅花的光陰

【網絡中國節?中秋】餅花的光陰