后來,這本《滴水集》中具體詳實的做法、例子,成為各地學習推廣的良好典型。比如古田縣瑞巖小學校長蘇玉桂適應山區艱苦辦學環境、創新探索教學方法的典型經驗得到推廣后,原本教育不算拔尖的古田縣,第二年升學指標排到了全地區第一。

1989年2月25日,《福建日報》頭版刊發了《山雞飛上鳳凰臺》的報道,說的是寧德農民給地委干部作報告的新鮮事。

福安市坦洋村老大隊長劉少如帶頭辦起福安市第一家村集體企業,帶領全村種茶致富。習近平到坦洋村調研時評價劉少如:官不大,但敢于擔當,站在改革的前頭,帶領大家致富,很不容易。

習近平親自邀請包括劉少如在內的八位基層農民代表到行署會議廳向地直機關副科以上干部作報告,用一村、一戶、一人的變化,講述了十年來改革政策給他們生活帶來的巨大轉變。

深入基層調研,傾聽群眾聲音,汲取各方智慧,更加堅定了習近平帶領干部群眾加快改革開放、致力擺脫貧困的決心:“我覺得越是艱苦的地方、困難的時刻,越能磨練人的意志、鍛煉人的能力”“我們需要的是立足于實際又胸懷長遠目標的實干,而不需要不甘寂寞、好高騖遠的空想;我們需要的是一步一個腳印的實干精神,而不需要新官上任只燒三把火希圖僥幸成功的投機心理;我們需要的是鍥而不舍的韌勁,而不需要‘三天打魚,兩天曬網’的散漫。”

他調任福州時,人民日報有一篇“閩東脫離貧困線”的報道,他得知后表示:“我也堅信,‘億萬千百十,皆起于一’,閩東跨越了這一條‘貧困線’,若能繼續臥薪嘗膽,矢志如初,再接再厲,奮斗不息,必能徹底擺脫貧困。”

“擺脫貧困,讓百姓生活好起來,是習近平同志工作的重心。” 時任寧德地委副書記鐘雷興回憶說,“習近平同志把百姓的事當作最大的事,總是想方設法解決群眾困難。”

“當時群眾要上訪就得到寧德地委行署。上世紀80年代末,閩東交通不便,路不好走,一路顛簸,一天都到不了。”鐘雷興說,“針對這種情況,習近平同志在原先約訪群眾制度做法的基礎上,轉換思路,轉變工作方式,改約訪為下訪。”

“我們工作目的是為人民服務,不僅要對上面負責,而且要對群眾負責,為人民做主。古時候的縣官尚且還有擊鼓升堂,為民申冤,而我們卻成天忙于開會,很少主動去抓這種事,這是不應該的。”1988年12月20日,習近平率先到霞浦縣接待來訪群眾,在當天的總結會上他這樣說。這一次接訪,也揭開了寧德地縣鄉三級領導下基層接待群眾來訪日歷的第一頁。

1989年3月30日,天空下著蒙蒙細雨,雨水給早春的霞浦增添了幾分涼意。這一天,是霞浦縣的接訪日。

一大早,霞浦縣委黨校的門口就聚集不少上訪群眾。得知地委的領導要來接訪,很多人早早就趕到了這里。

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠 相伴相行

登高望遠 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建

海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建 山前:整治環境 樹立形象

山前:整治環境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

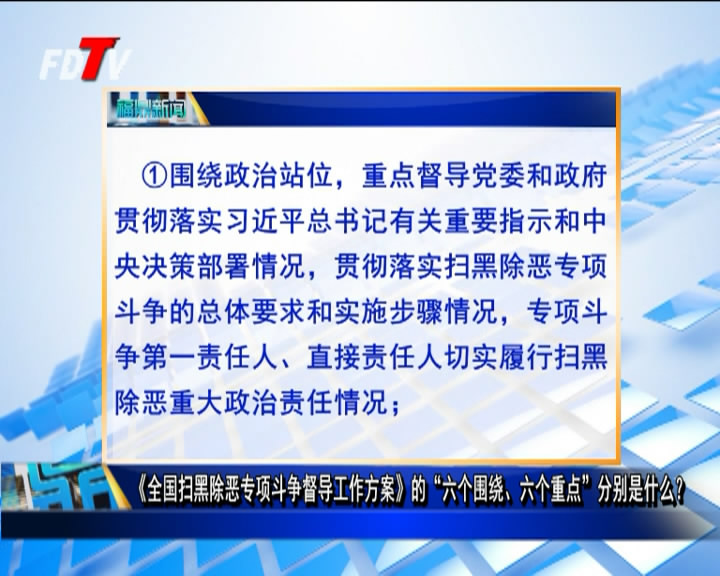

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 今天全市8所中學2842名高三學生復學

今天全市8所中學2842名高三學生復學 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

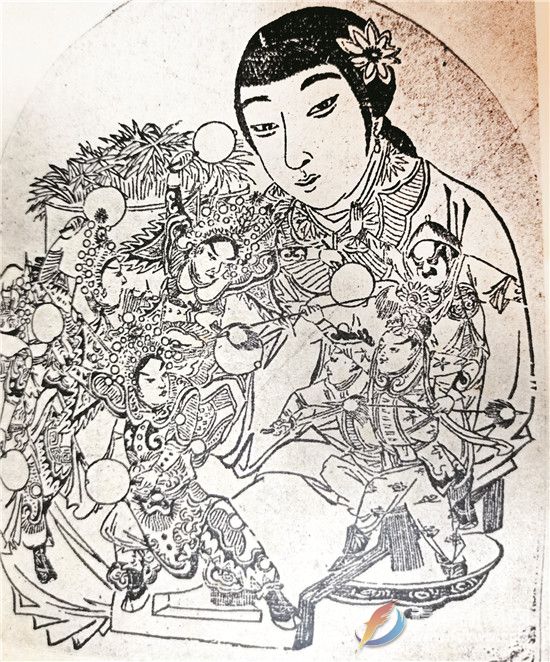

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學者對福鼎餅花的評價

專家學者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋