第一個月,習(xí)近平輕車簡從,只帶著兩三個人下鄉(xiāng)調(diào)研。第二個月,習(xí)近平還是調(diào)研,基本是2天一個縣,每個縣的主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊都要走一走。到任不到3個月時間,習(xí)近平走遍閩東9個縣,后來又跑了絕大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

時任寧德地委政研室副主任李金煊回憶說:“只要不開會,一有點時間,習(xí)書記就要下鄉(xiāng)去,一年里半年的時間都在下鄉(xiāng)。” 李金煊多次跟隨習(xí)近平深入基層調(diào)研。他說,習(xí)近平心里總是記掛著老百姓吃得好不好,住得暖不暖,每到一村都要走村入戶到老百姓家里實地察看。當(dāng)時有政研室的同志總結(jié)習(xí)近平到閩東后不知道“掀了多少鍋蓋、掀了多少桌蓋、掀了多少鋪蓋”。

習(xí)近平第一次去屏南調(diào)研時,當(dāng)?shù)乩习傩漳贸霭~蛋招待他——用艾草熬出的熱乎乎的湯汁,沖進打散的生雞蛋里,再加些白糖攪拌一下,這是當(dāng)?shù)卣写F客的“最高禮節(jié)”。工作人員擔(dān)心習(xí)近平喝不慣,連忙阻止。習(xí)近平擺擺手說:“要是不喝,老百姓就覺得你是官,你和老百姓就有距離了。”他二話不說端起碗把艾葉蛋喝了下去,老百姓很高興,一下子就和他熟絡(luò)了起來。

“為了讓閩東群眾盡快擺脫貧困,習(xí)近平同志以低調(diào)親民的身影深入群眾,開展調(diào)研,探索思考,倡導(dǎo)并提出了許多富有遠(yuǎn)見的工作思路和對策。”陳增光說。

1989年7月19日,習(xí)近平頂著炎炎烈日,徒步到不通公路的省定特困鄉(xiāng)——壽寧縣下黨鄉(xiāng)現(xiàn)場辦公,當(dāng)時辦公地點在廊橋邊上的土坯房里,午休吃飯就安排在廊橋上。參加調(diào)研的時任壽寧縣委常委、常務(wù)副縣長連德仁在日記中寫道:“這一天,乘車5個小時,步行4個半小時,開會座談訪貧2個小時,一路風(fēng)塵,大汗淋漓,辛苦程度不言而喻……”

1989年7月26日、1996年8月7日,他又兩次來到下黨,協(xié)調(diào)解決下黨建設(shè)發(fā)展難題。

下黨鄉(xiāng)的徒步調(diào)研,正是他所倡導(dǎo)的“現(xiàn)場辦公下基層”的起點,隨后逐步建立以“信訪接待下基層、現(xiàn)場辦公下基層、調(diào)查研究下基層、宣傳黨的方針政策下基層”為主要內(nèi)容的“四下基層”工作制度。

“習(xí)書記在下基層的時候,特別注重發(fā)現(xiàn)好的典型,希望通過樹典型,以典型引路,帶動更多地方發(fā)展起來。”李金煊說,“習(xí)書記常說,地委工作大多數(shù)涉及農(nóng)村,沒有典型的東西,說服不了基層。”

1990年1月,來參加寧德地委工作會議的同志,每人都領(lǐng)到了一本叫《滴水集》的冊子。這本近400頁的冊子里,一共有72篇文章,收集整理了當(dāng)時寧德地區(qū)的各領(lǐng)域典型經(jīng)驗例子。

李金煊是當(dāng)年《滴水集》的主要編寫者之一。他回憶說,1989年底,習(xí)近平請他牽頭準(zhǔn)備這次會議典型材料匯編,并交代他:“要把這兩三年工作中典型的、有進步的、有發(fā)展的都收集起來。”

籌備小組經(jīng)過43天的調(diào)研,走遍閩東各縣,最終整理出一本材料。冊子編好了,習(xí)近平看過之后,建議取“滴水穿石”之意,把這本冊子的名字定為《滴水集》,還親自做了序。

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠(yuǎn) 相伴相行

登高望遠(yuǎn) 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區(qū)開展“在職黨員進社區(qū),文明創(chuàng)建

海口社區(qū)開展“在職黨員進社區(qū),文明創(chuàng)建 山前:整治環(huán)境 樹立形象

山前:整治環(huán)境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網(wǎng)絡(luò)詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網(wǎng)絡(luò)詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

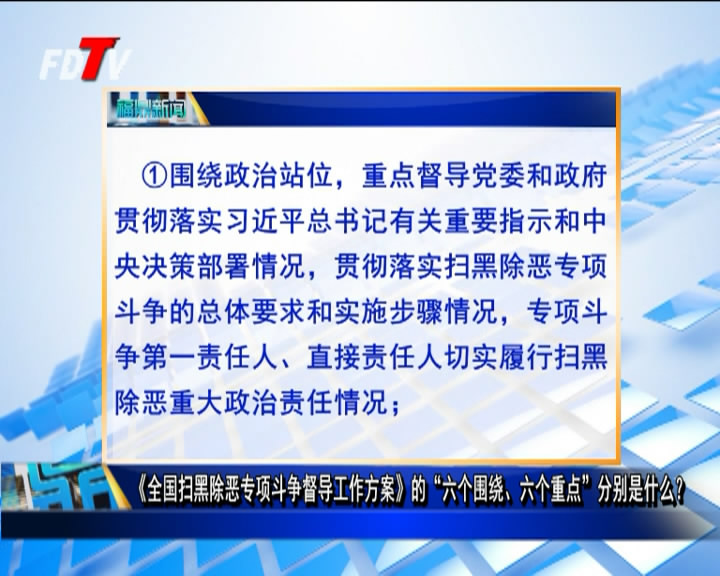

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導(dǎo)工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導(dǎo)工作方案》 今天全市8所中學(xué)2842名高三學(xué)生復(fù)學(xué)

今天全市8所中學(xué)2842名高三學(xué)生復(fù)學(xué) 毒品盯上電子煙!拱北海關(guān)查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關(guān)查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

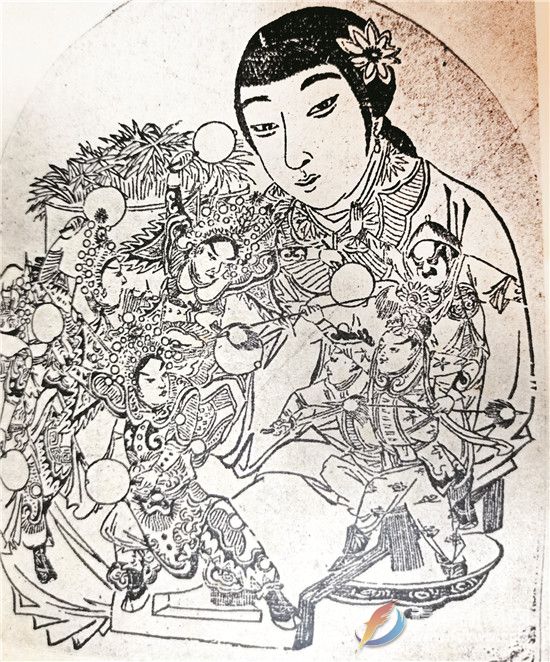

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學(xué)者對福鼎餅花的評價

專家學(xué)者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋