2000年11月,習近平總書記(時任福建省委副書記、省長)與福建人民藝術劇院《滄海爭流》劇組人員交流。(資料圖片)

東南網8月30日訊(福建日報記者 段金柱 鄭璜 林劍波 通訊員 林宇熙)

“實現中華民族偉大復興,是一場震古爍今的偉大事業,需要堅忍不拔的偉大精神,也需要振奮人心的偉大作品。” 2016年11月30日,習近平總書記在中國文聯十大、中國作協九大開幕式上發表重要講話,并希望大家,“堅定文化自信,用文藝振奮民族精神”。

黨的十八大以來,習近平總書記在多個場合論述文化自信。“我們要堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信,說到底是要堅持文化自信”,“文化自信,是更基礎、更廣泛、更深厚的自信”。

“落其實者思其樹,飲其流者懷其源。”

在閩工作期間,習近平高度重視文化建設,他指出:弘揚“閩東之光”,鼓勵文化工作者“多出力作、佳作、大作、杰作”,為社會主義現代化建設事業提供精神支撐;

他重視輿論陣地、文化傳播載體建設,親自推動《閩東報》復刊,關心、支持福建日報、福建電視臺等新聞媒體的宣傳思想工作,為講述“福建故事”搭好平臺;

他關心文藝團體生存發展,從軟硬件、體制機制等方面提供保障,為文化繁榮“保駕護航”,推動了閩劇振興,福州及福建戲曲、歌舞、書畫等文化事業蓬勃發展;

他極為重視文化遺產保護工作,提出了許多前瞻性的思想和觀點,推動了福州三坊七巷、三明萬壽巖等文化遺產的保護,為延續福建文化的“根”與“魂”奠定了堅實的基礎。

“風云雄氣象,筆墨辟鴻蒙。”

物換星移,轉瞬十多年過去了,習近平點燃的文化星火,至今仍熠熠生輝,不斷發揚光大。近日,本報記者探訪八閩大地,追尋習近平總書記在福建推動文化建設的探索與實踐。

一、“強烈的民族自信心,是我們民族精神中最穩定的成分,使中華民族在世界上有了令人敬佩的今天。通過文化建設,弘揚民族文化傳統,不僅增強我們的自信心,而且提高外界對我們的信心”

——習近平《擺脫貧困·閩東之光——閩東文化建設隨想》

《山海的交響》激蕩人心

“頌贊家鄉海山的歌聲是最壯美的。”26年過去,年逾古稀的王凌還完好保存著冰心先生1991年2月從北京寄來的親筆題詞。

原來,1991年1月,時任寧德地委宣傳部副部長、文聯主席的王凌,給祖籍福州的冰心先生寄去了《山海的交響——閩東抒懷》錄像帶、歌曲集和信件,請她提出寶貴意見。冰心先生隨后欣然題詞,高度評價《山海的交響》。

電視音樂片《山海的交響——閩東抒懷》,是閩東文藝史上的佳作,至今仍為閩東人民念念不忘。而催生這一藝術碩果的,正是時任寧德地委書記習近平。

當時,寧德還比較落后,無論是抓經濟發展還是文化建設,閩東人顯得不夠自信,較有壓力。

深入基層、廣泛調研之后,習近平認為,壓力可以使人“窮則思變,知難而進”,但不希望“人們只看到窮,那樣就很容易失去信心”。

如何提振干部群眾的自信心?習近平指出,“在講壓力的時候,不要忘了講動力”,這動力來自“閩東的光彩”,一種精神、文化的支撐力量。

什么是閩東的光彩?在《閩東之光——閩東文化建設隨想》中,習近平分析道:“閩東的錦繡河山就是一種光彩。閩東的燦爛文化傳統就是一種光彩。閩東人民的自強不息、艱苦奮斗、善良質樸的精神就是一種光彩。認識到自身的光彩,才有自信心、自尊心,才有蓬勃奮進的動力。”

習近平還從戰略高度闡述了文化建設對國家和民族發展的重要性:“從整個國家來說,中華民族的傳統文化在民族的延續和發展中起到了積極的作用。在幾千年的文明發展史中,我們已經樹立了強烈的民族自信心,無論是在民族危亡,還是在民族昌盛時期,這種自信心都是我們民族精神中最穩定的成分。正是這種自信心,使中華民族度過了近代史上許多內憂外患的危機,使中華民族在世界上有了令人敬佩的今天。”

閩東的文化建設也具有同樣的意義。習近平指出:“我們有一個明確目標:通過文化建設,弘揚民族文化傳統,不僅增強我們的自信心,而且提高外界對閩東的信心。”

正因為有了這樣的思路,習近平設想,拍攝一部電視音樂片,利用電視這一現代化的傳播工具,展示閩東的閃光點。這樣,走向全國,把閩東之光傳播開去,“大家就會向往閩東,熱愛閩東,把心血汗水澆灌在閩東”。

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

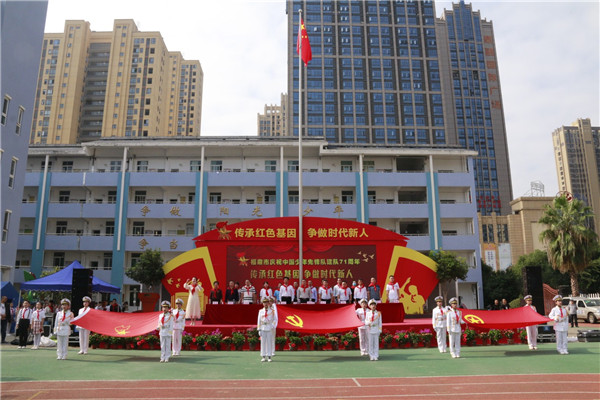

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠 相伴相行

登高望遠 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建

海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建 山前:整治環境 樹立形象

山前:整治環境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

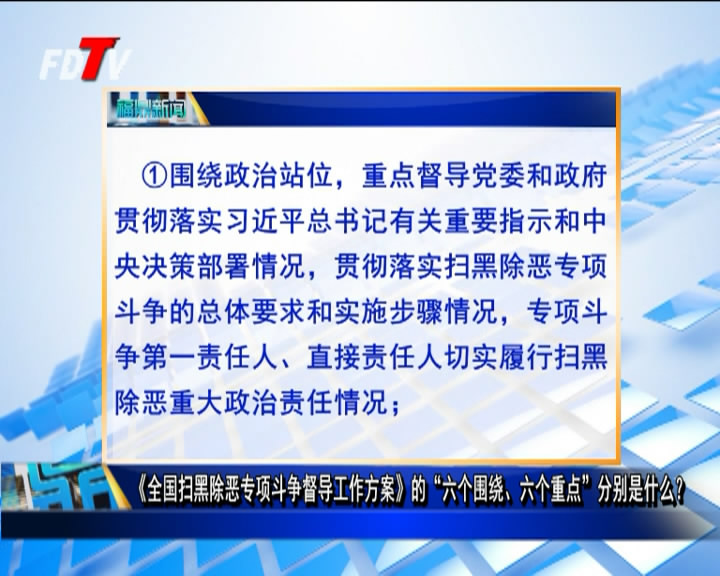

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 今天全市8所中學2842名高三學生復學

今天全市8所中學2842名高三學生復學 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

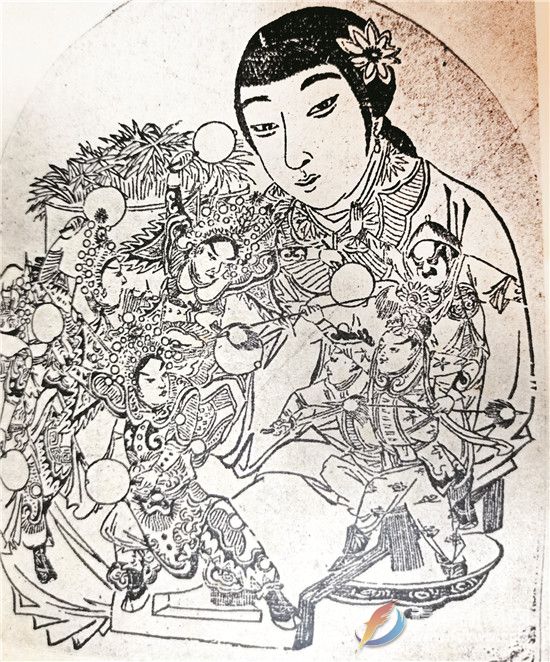

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學者對福鼎餅花的評價

專家學者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋