早在1986年,福州、莆田、三明、寧德、建陽(今南平)五地市在建陽召開了首次橫向經濟聯合懇談會,目的是互相輻射、互為依托,使開放有更廣闊的腹地。“五地市橫向經濟聯合”建立機制,在這五個地市之間每年舉行一次懇談會,以推動地市之間、企業之間、城鄉之間經濟聯系和各項交流發展。

習近平到寧德任職后,對五地市橫向經濟聯合非常重視。第四次懇談會1989年在莆田舉行,當時參加會議的五地市領導中,并不全是“一把手”,但作為寧德地區代表,習近平親自帶隊參會,并作了充分的準備。幾次籌備會,他都和大家一起梳理寧德的優勢和不足,甄選需要協作的項目,并分析為什么要拿它們出去、協作能給寧德帶來哪些好處。他還跟我們講:要多走出去,要多帶企業出去看看。五地市橫向聯合,寧德肯定首先受益,因為貧困地區總是更需要別人支持。

我印象非常深刻,在這次懇談會上,各地市代表發言中,習近平介紹得特別好,他的講話內容集中在寧德的發展方向、寧德的重點項目以及需要哪些支持,全都講到點子上。之所以能這么精準地發言,是因為他“做足了功課”。事實證明積極走出去是對的,懇談會上企業之間的交流合作效果很明顯。比如,霞浦電子技術研究所開發的新型電子秤,急需液晶顯示器和傳感器等主要配件,莆田市電子工業器材公司可以提供,兩家在會上達成聯合生產協議;莆田天龍電子計時企業聯合公司生產電子產品,年需進口線路板1000噸,閩東敷銅板廠年可產600噸敷銅板,雙方議定共同加工開發線路板;而閩東敷銅板廠年需酒精900噸,莆田可以供應……

這種聯動,實質上是建立在分工基礎上的勞動、經濟、技術的組合與協作,企業之間實現了揚長避短,不僅提高了單個企業和局部地區的生產力,而且能產生出更大的社會生產力。除了懇談會,五地市還在水產、外貿、物資等方面舉行專業洽談會。現在看來,五地市橫向經濟聯合更像一個平臺,而習近平在當年就把這一平臺運用得很好。

1990年11月20日,五地市橫向經濟聯合第五次懇談會在寧德舉行。已調任福州市委書記的習近平依然親自帶隊參會。內聯工作成為福州市改革開放的十件大事之一。

在第五次懇談會上,五地市橫向經濟聯合改稱“福州、莆田、三明、寧德、南平五地市經濟協作區”,簡稱“閩東北五地市經濟協作區”。按照“山區沿海一盤棋”的指導思想,確定了以福州中心城市為依托、企業聯合為基礎、發展外向型經濟為導向、提高經濟效益為中心,開展多層次、多渠道、多形式、全方位的經濟聯合,實現了從單純內聯走向“內聯—外向”的更高層次。

馬尾的事馬上辦

講述者:林興才(時任馬尾區委書記兼福州經濟技術開發區黨委副書記)

習近平雷厲風行,求真務實。

福州經濟技術開發區地處馬尾,于1985年1月經國務院批準設立,是中國首批14個國家級經濟技術開發區之一,也是全國唯一集國家級經濟技術開發區、保稅區、臺商投資區、高科技園區和地方行政區于一體的特殊開發區域。在福建改革開放歷程中,馬尾舉足輕重。習近平到任福州市委書記后,要求經濟技術開發區“眼睛朝外,成為帶動全市經濟走向世界的‘排頭兵’”。

他支持開發區建設,言出必行。1991年2月23日,省委、省政府曾在開發區舉行現場辦公會,習近平代表福州市委、市政府做了12條表態,包括省里放給開發區的權,市里決不設卡;市委每半年至少研究一次開發區的問題;市政府每月到開發區現場辦公一次;市各主管部門簡化審批程序,一攬子解決問題。

當時,一些項目的引進和保稅區建設,相關工作在報批過程中,涉及市里好幾個部門,很繁瑣。習近平于是特別重視現場辦公會。他總會事先征詢問題,進行充分調研后,在現場辦公會上就拍板解決,效率很高。

當年我們引項目進馬尾,企業領導和技術人員落戶挺麻煩的。常常一個項目進來,就要為了三五個人的戶口跑一趟市里。于是,1991年下半年,我們向市里提出,能否一次性批給我們100個戶口指標,方便引進人才。市里有些干部覺得馬尾口氣太大了,一開口就想拿下這么多指標,有不同意見。但是習近平很爽快地就批了。他只強調說:“對一個地方發展是否有利,不在于人口的數量而在于人口的質量,在于人口的構成。”那一年南平市有兩家工廠在馬尾開設分廠,相關干部和技術人才的落戶問題,就是在當年11月8日舉行的現場會后很快就解決了。戶口一解決,他們的干勁一下子就上來了。

我還記得,有一年春節前,我去市里參加會議,晚飯后在招待所偶遇習近平。他問我開發區工作進展順利不順利,我說有些事情現場辦公會后落實還不夠快。他當時也沒多說什么。沒想到年一過,市委督查辦的工作人員就來了馬尾,把過去幾次現場會定的事項,哪些解決了,哪些沒解決,統統翻出來確認。還沒解決的,現場敲定解決時間。

尋找開放的“金鑰匙”

講述者:練知軒(時任福清市委書記、福州市委副書記等職)

開放開發,是一條摸索之路。習近平站位很高,考慮也很長遠,他曾用一則童話故事來比喻:誰得到了“金鑰匙”,誰就能打開封閉的大門,獲得所需要的財富。他說,我們也在尋找打開開放大門的金鑰匙,那就是在招商引資上“引大促小”,通過海外知名人士、著名企業家和大客商的帶頭牽引,影響帶動一批中小客商來福州投資興業。

當年,福清就是照著這個思路,從上世紀90年代初期一個財政收入只有5000多萬元的農業縣,發展成為擁有一個國家級開發區、一個國家級工業園區及多個省市級開發區、工業區的縣域經濟強市。

我清楚記得,從1990年到1996年,習近平在任福州市委書記的6年期間,一共到福清66次,在福清舉行過19次現場辦公會,親自帶領我們搞好投資環境,招攬更多外資企業落戶福清。

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠 相伴相行

登高望遠 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建

海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建 山前:整治環境 樹立形象

山前:整治環境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

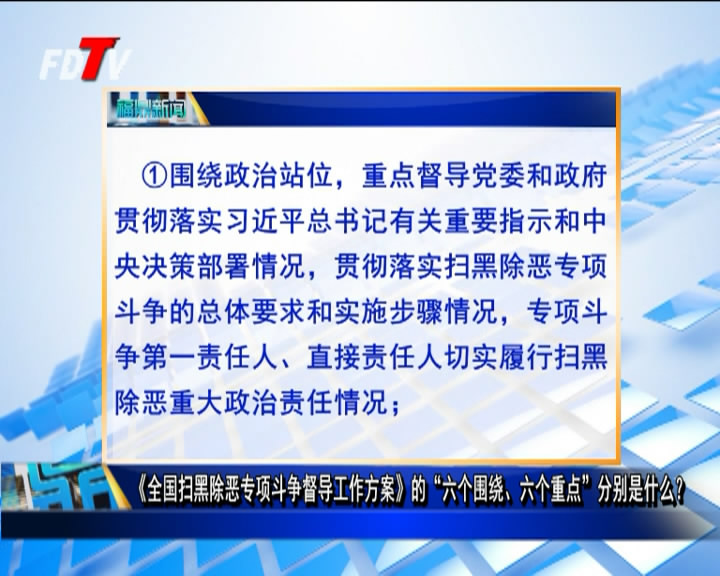

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 今天全市8所中學2842名高三學生復學

今天全市8所中學2842名高三學生復學 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

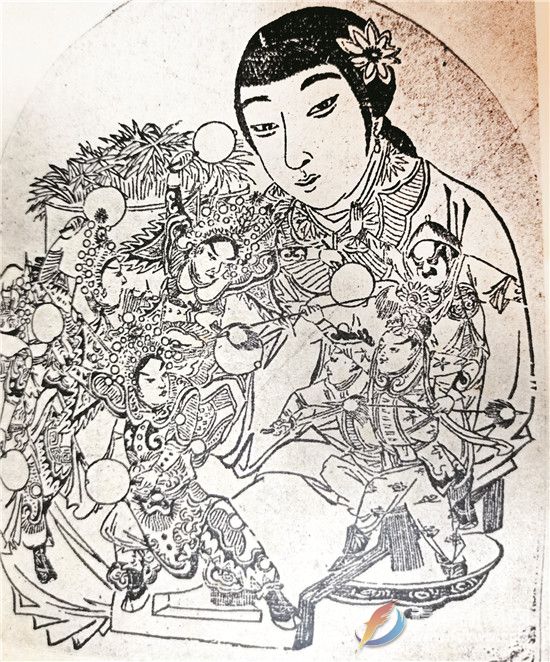

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學者對福鼎餅花的評價

專家學者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋