“山雨欲來”的全球化大抉擇時刻

2016年底,英國《金融時報》中文網刊發的一篇題為《全球化死亡之旅始于2016》的文章悲嘆,“未來的歷史學家也許會說:2016年是自由貿易遭遇重大挫折的一年,甚至是最新一波全球化進程終結的開端之年。”

尤其當以新任美國總統特朗普為首的一些西方政要們,將問題歸罪于全球化并企圖逆轉這一時代潮流的時候,全世界都將目光轉向了中國。

“世界經濟的大海,你要還是不要,都在那兒,是回避不了的。想人為切斷各國經濟的資金流、技術流、產品流、產業流、人員流,讓世界經濟的大海退回到一個一個孤立的小湖泊、小河流,是不可能的,也是不符合歷史潮流的。”

1月17日,在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會開幕式上,習近平主席用一場主旨演講警醒世界,人類歷史告訴我們,有問題不可怕,可怕的是不敢直面問題,找不到解決問題的思路。面對經濟全球化帶來的機遇和挑戰,正確的選擇是,充分利用一切機遇,合作應對一切挑戰,引導好經濟全球化走向。

采訪中,中國人民大學經濟學院教授黃衛平告訴《瞭望》新聞周刊記者,全球化是人類經濟聯系日益緊密的自然過程,它的包容性天然地要求市場和貿易規則不斷擴大和統一,“這一特征決定了全球化進程不可能被中斷。所謂中斷,也只能是中斷通過權力讓步和制度安排形成的具有排他性的一體化進程,比如TPP。”

上海社科院世界經濟研究所所長張幼文進一步為《瞭望》新聞周刊記者分析說,經濟全球化經歷了半個多世紀的發展后,“貿易投資自由化向深度發展,要求各國國內體制實現更高水平開放,更多國家參與全球化后發展水平差距巨大,各成員方利益分配關系更為復雜,導致一些國家人為地停滯或反對參與全球化。”

尤其是當世界經濟處于下行期的時候,全球經濟“蛋糕”不容易做大,增長和分配、資本和勞動、效率和公平的矛盾就會更加突出,發達國家、發展中國家都會感受到壓力和沖擊。

張幼文告訴《瞭望》記者,“十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央從馬克思主義中國化的政治經濟學出發,通過自身的結構調整和內部改革,有效應對挑戰。”

一是遵循生產力的基礎性作用原理,注重自主創新,以創新驅動發展;二是遵循生產關系對生產力的積極作用,全面深化改革釋放發展新動能;三是遵循上層建筑對經濟基礎的反作用規律,抓執政黨自身建設、抓服務型政府建設、抓政府對市場的監管。

北京動車段西動車所的檢修師傅在測量受電弓碳滑板尺寸。(陳曄華攝/本刊)

“中國改革開放近40年的經驗告訴我們,發展和改革才是解決一切問題的根本原則。”黃衛平認為,在這個問題上,中國為世界作出了榜樣,“不是將問題歸咎于別人,而是以自勝者強的進取心態,改革自身以主動適應時代變化。”

具體而言,就是十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央根據世情、國情、黨情,堅持以人民為中心的發展思想,深刻領會人類文明發展的時代要求,樹立創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念引領中國發展;主動適應、把握、引領經濟發展新常態的大邏輯,堅持以提高發展質量和效益為中心,使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用,加快實施創新驅動發展戰略,推進供給側結構性改革,始終把“三農”工作牢牢抓在手上,推進以人為核心的新型城鎮化……最終通過自身努力,抵達民族偉大復興的勝利彼岸。

因此,面對當前全球范圍內“山雨欲來風滿樓”的時代大氣候,多位國情權威研究人士向《瞭望》新聞周刊記者表示,一方面,要清楚“一山放出一山攔”,提醒國人“常懷憂患之思”;另一方面,則必須“咬定青山不放松,任爾東西南北風”,一是保持中高速經濟增長,又好又快地繼續做強國家經濟實力、做大國民財富“蛋糕”;二是矢志不渝將全面深化改革推進到底。

在黃衛平看來,經濟發展就是逆水行舟,按照勞動生產率計算,2016年,我國8億勞動力創造了11萬億美元GDP,美國1.7億勞動力創造了18萬億美元GDP,“這意味著,我國財富創造能力,與發達國家差距甚遠,決不能未富先驕、未富先懶。”

劉尚希認為,十八大以來,黨中央在新的歷史條件下,協調推進“四個全面”的治國理政總方略,是完整的戰略部署體系,“全面建成小康社會是戰略目標,全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨是手段和保障。”

“這其中,全面深化改革是決定當代中國命運的關鍵一招,是中國治國理政的核心問題,是牛鼻子。”所以,他強調,能否將全面深化改革進行到底,事關“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興的“中國夢”的實現,事關中國特色社會主義事業成敗。

開辟通向共同富裕的人類新道路

劉尚希告訴《瞭望》新聞周刊記者,過去30多年的改革發展,主要是以政府與市場關系為主線的市場化改革,主要是“長個子”,我國已成為世界第二大經濟體,“現在不僅需要強健的體格,更需要健康的心理和成熟的精神。遺憾的是,以政府與社會關系為主線的社會化改革有些滯后。”

市場改革培育經濟理性,社會改革培養社會理性,即公共理性。他說,相當長一個時期以來,我國社會中,經濟理性超前發育,而社會理性也即公共理性嚴重滯后,表現在現實生活中,就是倫理道德、職業操守和社會責任缺失;而唯利是圖、不擇手段、不講誠信一度成風;創新意識不足,投機、泡沫、短期化行為頻生。

這位財稅研究權威學者,從自己幾十年追蹤研究中國財政改革的視角感受到,“社會改革應當成為整個深化改革的重要內容,只有社會改革推進了,社會理性不斷發育,經濟改革、政治改革、文化改革乃至生態文明建設才會有更穩定推進的基礎。”

“在當代中國,堅持社會主義,即意味著資本是發展社會生產力的工具,但不能一切任由資本說了算;推進社會改革,就是擴大社會主義因素、堅持社會主義共同富裕的本質要求,形成市場經濟與共同富裕有機結合的社會主義經濟新體制。”

在劉尚希看來,十八大以來,無論是協調推進“四個全面”戰略布局,還是統籌推進“五位一體”總體布局,包括“五大發展理念”,都是對中國特色社會主義理論、制度、道路、文化富有時代內涵的極大創新、豐富和完善,“中國能不能引領21世紀的人類文明,就看能不能通過市場經濟從先富帶動后富,走進共同富裕。這是整個人類文明發展進程中最難解決的發展問題。”

采訪中,胡鞍鋼從國情研究層面也作了殊途同歸的思考,“21世紀上半葉,中國將發生三件翻天覆地的大事件,一是用20年時間全面建成小康社會;二是到2030年構建共同富裕社會;三是全面實現社會主義現代化。”

“這其中,構建共同富裕社會是一個承上啟下的發展階段,它是全面建成小康社會的必然延伸,也是全面實現社會主義現代化的必經之路。”他特別強調,共富社會不是平均富裕,而是指社會差異相對較小,且可管理、可調整;共富社會的核心是共同建設、共同發展、共同分享,使十幾億人能夠共同享有發展機會、共同提高發展能力、共同提高發展水平、共同分享發展成果,這是真正意義上的共富社會;共富社會的底線是發展不出現貧富兩極分化,消除各類絕對貧困人口。

“中國夢·勞動美”第三屆全國職工攝影書畫展。(才揚攝/本刊)

胡鞍鋼認為,建設共富社會,必然也將延伸到國際社會,也就是中國與世界共同繁榮,“中國與世界既是利益共同體,更是命運共同體。只有世界特別是南方國家(指發展中國家和最不發達國家)發展繁榮了,世界和中國才能得到更大的發展繁榮。”

這意味著,中國不但要做好自己的事情,也要承擔更大的國際責任,特別是幫助南方國家富裕起來;不但要支持和參與全球化,也要積極主導全球化,使之朝著更加公平、合理、均衡的方向發展。

“2020年,中國實現貧困人口全面脫貧和14億人全面小康,進而將14億多人從小康社會帶向共富社會建設,這對人類發展理論、發展道路、發展模式都是史無前例的偉大貢獻。”從這個層面,黃衛平把“一帶一路”倡議看作人類歷史上最大規模的國際脫貧共富工程。

過去三年多來,中國正是借助“一帶一路”倡議和亞投行的設立,將自己在全球化中獲得的寶貴資金、發展成果、先進技術和脫貧經驗,分享和回饋給更多的發展中國家和欠發達國家,使得南方國家第一次集體搭上了駛向發展繁榮的“全球化高鐵”。

正如習近平主席在達沃斯世界經濟論壇年會上所言,“中國人民深知實現國家繁榮富強的艱辛,對各國人民取得的發展成就都點贊,都為他們祝福,都希望他們的日子越過越好,不會犯‘紅眼病’,不會抱怨他人從中國發展中得到了巨大機遇和豐厚回報。中國人民張開雙臂歡迎各國人民搭乘中國發展的‘快車’、‘便車’。”

港珠澳大橋主體橋梁合龍儀式現場。(梁旭攝/本刊)

現在,已是十九大準備“開題”的時刻,胡鞍鋼認為,長遠性、戰略性、前瞻性規劃跨越2020年后中國經濟社會發展新方略的時機已經成熟。(王健君)

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠 相伴相行

登高望遠 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建

海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建 山前:整治環境 樹立形象

山前:整治環境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

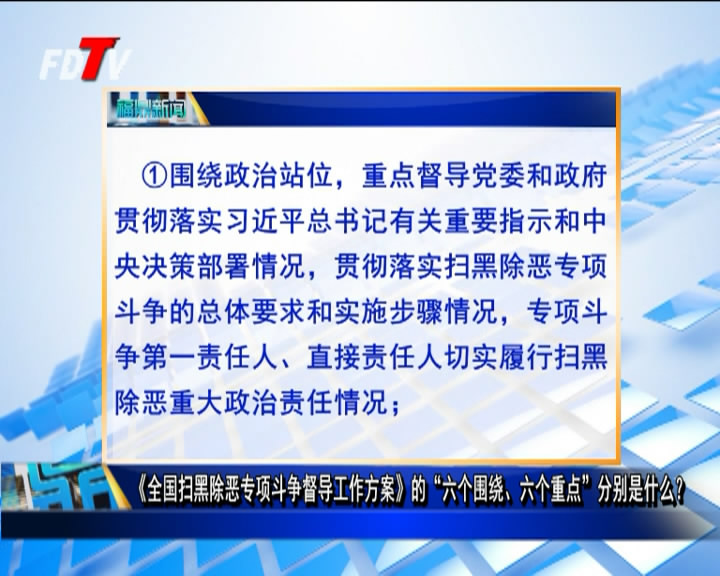

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 今天全市8所中學2842名高三學生復學

今天全市8所中學2842名高三學生復學 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

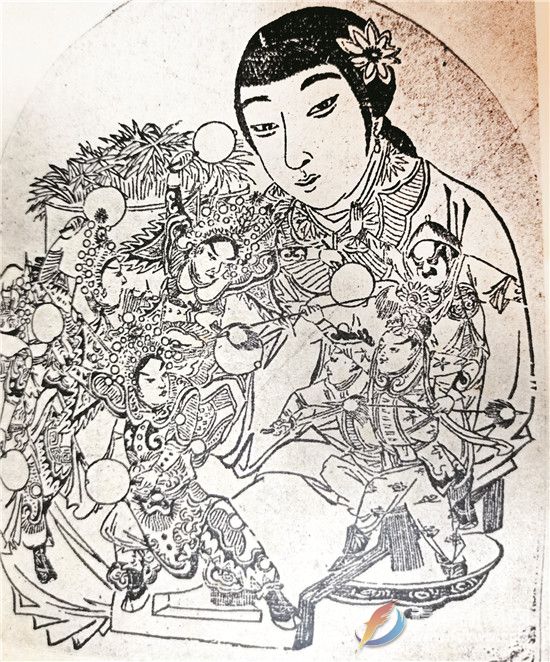

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學者對福鼎餅花的評價

專家學者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋