孩子們在校園內盡情奔跑。 孩子們通過“云課堂”學習。 孩子們在食堂內就餐。 坐落在茶山環抱間,福鼎市赤溪小學綻放出與春日相映襯的明媚。 “語文考試剛結束,我考了90多分咧!”走進一間教室,二年級學生馮若菲自信地站起來自我介紹。她說,學校設施非常齊全,老師們也待她很好,這讓在村子里干活的父母很安心。舉手投足間,小姑娘透著一股與年紀不相符的落落大方。 教室內先進的希沃學習一體機,操場上最新鋪設的塑膠跑道,孩子們展現出的昂揚精氣神——校園中的朝氣令人動容。 但其實,不久前這里也曾面臨與其他村小相似的學生外流困境。作為“中國扶貧第一村”的小學,赤溪小學是如何扭轉這一局面的?記者就此進行了調查。 鄉村振興指導員的推動 55歲的赤溪村黨總支書記吳貽國也曾是赤溪小學的學生,他見證了這所村小的變遷。“曾經的赤溪一貧如洗,但在那個時代,村里始終保持尊師重教的傳統。只要學校有需要,捐資捐物總是一呼百應。” 返鄉創業青年杜贏正是一個榜樣。2013年,他大學畢業后回鄉發展白茶產業,如今他的企業已擁有3000多平方米的標準化廠房,年營業額突破700萬元,帶動周邊400多戶農戶就業。 飲水思源。近10年來,杜贏堅持每年為赤溪小學捐資。孩子們的校服、老師們的工裝、校園里的“感恩亭”、體育場上的運動健身器材,均來自他的捐贈。 不過,隨著通往山外的道路越來越寬,村民的眼界逐漸打開。很多家長開始擔憂,村小的教育質量不足以支撐起他們“望子成龍”“望女成鳳”的期盼。 2023年5月,縣派赤溪村鄉村振興指導員陳世孝與張少林開啟了駐村工作。到任的第二天,兩人在飯后散步時路過赤溪小學。眼前的景象令他們頗為吃驚:“明明是學期中,校園里卻沒有一個人影,沒有亮起一盞燈。” 要知道,彼時的赤溪小學已然是磻溪鎮上硬件條件相對完善的一所村小,有75名學生在冊就讀。 怎會出現這樣的狀況?兩人忙不迭開展了更為深入的調研,情況比想象中更加糟糕——近三分之一學生的家庭流露出讓孩子轉學的意愿。“村小走下坡路是大勢所趨,不如讓孩子盡早到城里就讀。”“我們平時工作太忙,沒時間管好孩子,學校和老師也沒有提供延伸服務,還是轉學為好。”家長們給出的理由也成了陳世孝與張少林心上的痛點。 “鄉村振興需要在產業、人才、文化、生態、組織五個方面齊頭并進,其中教育事業與人才振興、文化振興直接掛鉤。在有條件辦好這所小學的情況下,如果任其消亡,著實令人痛心。”陳世孝說。 于是,在兩名鄉村振興指導員的推動下,赤溪村向上級部門反映了有關訴求。福鼎市委高度重視,召開專題會議具體研究解決方案,最終確定,將赤溪小學升級為福鼎市實驗小學赤溪校區。具體措施包括將赤溪小學納入福鼎市實驗小學統一管理,由福鼎市實驗小學選派1名副校長和2名教師入駐赤溪開展日常教學活動,在生均經費方面給予大力支持等。此外,擁有赤溪村(含杜家、蔣陽、吳洋)戶籍且連續3年在赤溪小學就讀的畢業生,能夠參加福鼎市區初中的電腦派位入學。 “我們認為,最后一條政策尤為關鍵。因為在鄉村人口出生率下降的背景下,這一政策有望匯聚更多生源,幫助學校留住孩子。”吳貽國說。 2023年8月7日,趕在這一年新學期開始前,福鼎市實驗小學赤溪校區正式掛牌。 硬件提升,教育理念更新 政策驅動只是起步。 在當時,仍有不少家長對赤溪小學的未來持觀望態度,最終只有63名學生留校。 要真正扭轉這一局面,關鍵是事在人為。作為首名派駐至赤溪校區的校長,董春風為學校的發展傾注了大量心血:向上爭取資金,安裝智能黑板、多媒體互動設備等,打造云端智慧課堂;積極引進人才,邀請知名專家、教師到校授課;實行午托晚托以及住宿制度,定期組織家訪…… “董校長在來到赤溪的頭一個月就走遍了63個家庭,了解每一名學生的性格特點、興趣特長和家庭情況,最多的一家她去了8次。她還堅持在每天早晨開學前到校門口迎接每一名孩子。這些細節都令我記憶猶新、深受感動。”吳貽國說。 硬件條件提上去了,教育理念也在同步更新。行走在校園里,書香味與鄉土味的深度共融令人印象深刻。這里不僅處處有圖書角,還每日舉行晨會,學生們花半小時朗誦古詩詞,讓誦讀經典成為一種習慣;校園各個樓道的懸梁上,鐫刻有赤溪脫貧紀實、赤溪風光、赤溪地域文化等元素,讓感恩家鄉成為一種情懷;校園還開辟了農耕園,結合勞動實踐豐收節活動,讓辛勤耕耘成為一種傳承。 “咬定青山不放松,立根原在破巖中。”孩子們在農耕園養護日志上留下的字跡雖然稚嫩,卻能讓人感受到他們見證果實茁壯成長的快樂。 在以體驗式、探究式、合作式等學習方式強化基礎學科教育的同時,赤溪小學還結合畬族文化開設多彩社團,包括畬歌傳唱、書法、乒乓球、樂器、木工創客和石頭瓦片繪畫等領域,補齊體育、美術、音樂學科的短板。 另一方面,如何培育一支優秀的本土教師隊伍?福鼎市實驗小學通過課堂診斷、師徒結對、全科集體備課等方式,錘煉鄉村教師的專業能力,提升其課堂教學質量。 “以前我們教師之間的交流互動比較少。現在16名老師全部自發住校,每晚學習實驗小學本部的備課材料,定期開展教研交流活動,教學思路拓展了許多。”扎根赤溪小學30余年的老教師吳敬漢說。 漸漸地,家長們看到了孩子身上的變化。村民盧小香的孩子今年上三年級,先前在鄰近的鎮上就讀,在目睹赤溪小學煥發新顏后,盧小香果斷將孩子轉回家鄉學習。經過一段時間的磨合,孩子不僅學習成績有了很大提升,去年還在學校組織的文藝匯演上表演課本劇,贏得了滿堂喝彩。說起當時的驚喜,盧小香又激動又感嘆。 赤溪校區掛牌的第二年,有二十幾名孩子回來了,在校生數量增加到90人。2024年8月,省特級教師紀素芳接過了董春風手里的“接力棒”,兼任赤溪校區校長。她說:“一所好的鄉村學校,一定要有精準的辦學思想理念、豐富的文化內涵建設、明媚的師生共長風貌。本學年,我們將‘上接下聯’,也就是向上承接市實驗小學優質教育資源,向下聯動四方,從課程、教師、學生、家長等層面協同發力,共育全面發展的畬村學子。” 離開校園時,孩子們的歡歌笑語縈繞在白墻黛瓦間,與遠方招展枝丫的茶樹共同迎接赤溪的春天。這場推動城鄉義務教育一體化的鮮活實踐,仍在延續……

鄉村娃“上好學”!這是你記憶中的母校嗎

鄉村娃“上好學”!這是你記憶中的母校嗎 市委社會工作會議召開

市委社會工作會議召開 今天,送你一件“花裙子”!

今天,送你一件“花裙子”! 紅的黃的粉的白的橙的綠的……

紅的黃的粉的白的橙的綠的…… 市委巡察四組向福鼎市第三中學反饋巡察

市委巡察四組向福鼎市第三中學反饋巡察 多地突發,緊急提醒!

多地突發,緊急提醒! “馕言文”的風終究還是吹到了福鼎

“馕言文”的風終究還是吹到了福鼎 福鼎茶企茶青收購龍虎榜(3月26日)!

福鼎茶企茶青收購龍虎榜(3月26日)! 葉浩文主持召開市政府第五次常務會議

葉浩文主持召開市政府第五次常務會議 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

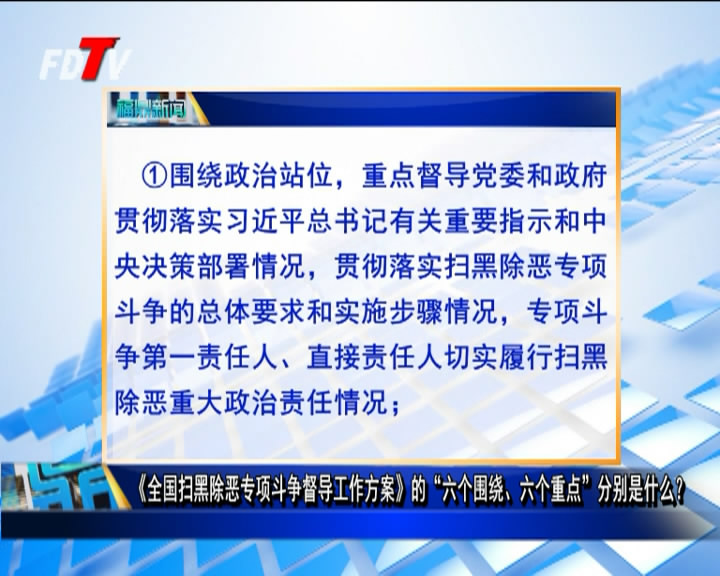

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 “偷梁換柱”賣假酒!福鼎法院判了!

“偷梁換柱”賣假酒!福鼎法院判了! 事發福鼎!一個煙頭引發山火,男子獲刑,還要

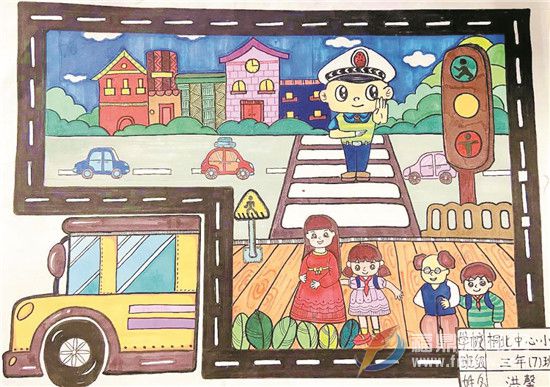

事發福鼎!一個煙頭引發山火,男子獲刑,還要 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網絡中國節?中秋】餅花的光陰

【網絡中國節?中秋】餅花的光陰