福鼎新聞網(wǎng)訊(蔡雪玲)11月14日,崳山鎮(zhèn)盧竹村漁民華孝國(guó)趁著晴好天氣忙著收割紫菜。他說(shuō):“以前主要靠近海捕撈維生,前幾年經(jīng)過政府引導(dǎo)養(yǎng)殖紫菜,再加上海島旅游業(yè)的興起,銷路不愁,一年收入七、八萬(wàn)元沒問題。”

我市瀕臨東海,海岸線長(zhǎng)達(dá)316多公里,海域面積14960多平方公里,是陸地面積的10倍左右。全市17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,沿海鄉(xiāng)鎮(zhèn)就有12個(gè)。位于境內(nèi)的天然深水良港沙埕港,可利用工業(yè)海岸線28公里,港口岸線可布置萬(wàn)噸級(jí)以上泊位30個(gè),萬(wàn)噸以下的泊位27個(gè),可形成年6000多萬(wàn)噸貨物和200萬(wàn)箱集裝箱通過能力。近年來(lái),我市大力實(shí)施“海洋強(qiáng)市”戰(zhàn)略,不斷加大海洋產(chǎn)業(yè)投入,“海上福鼎”正一步步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

靠海吃海

念好現(xiàn)代漁業(yè)經(jīng)

靠海吃海。我市積極調(diào)整海洋捕養(yǎng)結(jié)構(gòu)比例,通過優(yōu)化養(yǎng)殖品種,改進(jìn)養(yǎng)殖設(shè)施,規(guī)范生產(chǎn)行為,提高漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益,現(xiàn)已建成一批較具規(guī)模的有特色的水產(chǎn)生產(chǎn)基地,如硤門鄉(xiāng)柏洋村和太姥山鎮(zhèn)的樟岐、東埕等村彈涂魚養(yǎng)殖基地,筼筜村、小筼筜村的紫菜養(yǎng)殖基地,硤門的文渡蛤養(yǎng)殖基地以及巽城萬(wàn)口網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地等。同時(shí)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極推進(jìn)“一村一品”,發(fā)展名優(yōu)特水產(chǎn)品養(yǎng)殖,建立紫菜和彈涂魚養(yǎng)殖協(xié)會(huì)等行業(yè)組織,引導(dǎo)組織漁民做大做強(qiáng)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。目前,全市養(yǎng)殖品種含魚蝦貝藻近30種,品種養(yǎng)殖產(chǎn)量69305噸;共有苗種場(chǎng)51家,其中魚類23家,年培育苗種近6億尾;紫菜28家,年培育苗種5萬(wàn)多畝。擁有各類水產(chǎn)品加工企業(yè)170多家,加工各類水產(chǎn)品9.3萬(wàn)噸,加工產(chǎn)值11.98億元。其中紫菜加工廠130多家,全自動(dòng)一次加工生產(chǎn)線28條,二次加工生產(chǎn)線3條,產(chǎn)量1萬(wàn)多噸,產(chǎn)值達(dá)4億多元。還通過推行“公司+基地+農(nóng)戶”的模式,發(fā)展“訂單”漁業(yè),提高養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)積極性。

盯緊藍(lán)色

打造園區(qū)載體

借海之力,發(fā)展臨港經(jīng)濟(jì),為福鼎的發(fā)展展現(xiàn)出嶄新的前景。市委市政府堅(jiān)持陸海統(tǒng)籌,優(yōu)化海洋、港口開發(fā)布局,以環(huán)沙埕灣區(qū)域?yàn)楹诵模七M(jìn)海洋產(chǎn)業(yè)、臨海產(chǎn)業(yè)、涉海產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,加快建設(shè)海洋經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市。總規(guī)劃面積15萬(wàn)畝的閩浙邊貿(mào)工業(yè)園區(qū),由制造業(yè)、總部經(jīng)濟(jì)、臨港產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和白茶產(chǎn)業(yè)五個(gè)組團(tuán)構(gòu)成。其中制造業(yè)組團(tuán),總體規(guī)劃8萬(wàn)畝,與沙埕灣開發(fā)開放融為一體,重點(diǎn)發(fā)展汽配、通用機(jī)、泵閥特鋼、醫(yī)藥化工、食品深加工和光伏電子等新能源、新材料產(chǎn)業(yè)。臨港產(chǎn)業(yè)組團(tuán),規(guī)劃5萬(wàn)畝,依托沙埕港天然良港資源優(yōu)勢(shì),發(fā)展臨港先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)等臨港產(chǎn)業(yè)。八尺門至釣澳沿岸重點(diǎn)發(fā)展船舶修造業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè);龍安、店下工業(yè)集中區(qū)重點(diǎn)培育不銹鋼精品產(chǎn)業(yè)集群和皮服箱包產(chǎn)業(yè)集群。到“十二五”末,閩浙邊貿(mào)工業(yè)園規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值將突破1200億元,貿(mào)易總額突破100億元,成為閩浙邊界最具活力、最具競(jìng)爭(zhēng)力的園區(qū)。

剛剛,全國(guó)第七個(gè)扶貧日主題宣傳活動(dòng)暨第

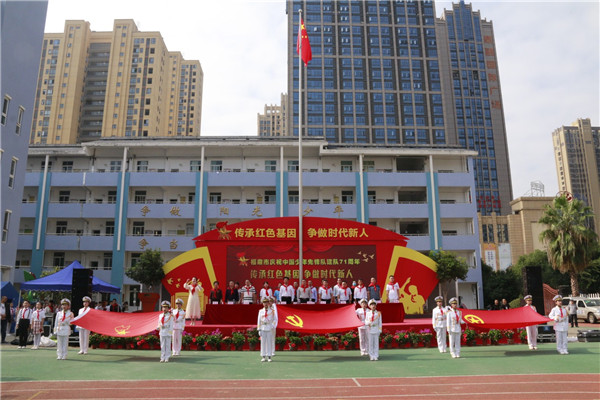

剛剛,全國(guó)第七個(gè)扶貧日主題宣傳活動(dòng)暨第 傳承紅色基因 爭(zhēng)做時(shí)代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭(zhēng)做時(shí)代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠(yuǎn) 相伴相行

登高望遠(yuǎn) 相伴相行 焦點(diǎn)訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點(diǎn)訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區(qū)開展“在職黨員進(jìn)社區(qū),文明創(chuàng)建

海口社區(qū)開展“在職黨員進(jìn)社區(qū),文明創(chuàng)建 山前:整治環(huán)境 樹立形象

山前:整治環(huán)境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤(rùn)澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤(rùn)澤百姓生活 開展“斷卡”行動(dòng) 打擊新型網(wǎng)絡(luò)詐騙

開展“斷卡”行動(dòng) 打擊新型網(wǎng)絡(luò)詐騙 我市組織收看2020年全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)事

我市組織收看2020年全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)事 9000萬(wàn)元!“全閩樂購(gòu)·暢享寧德”全閩樂

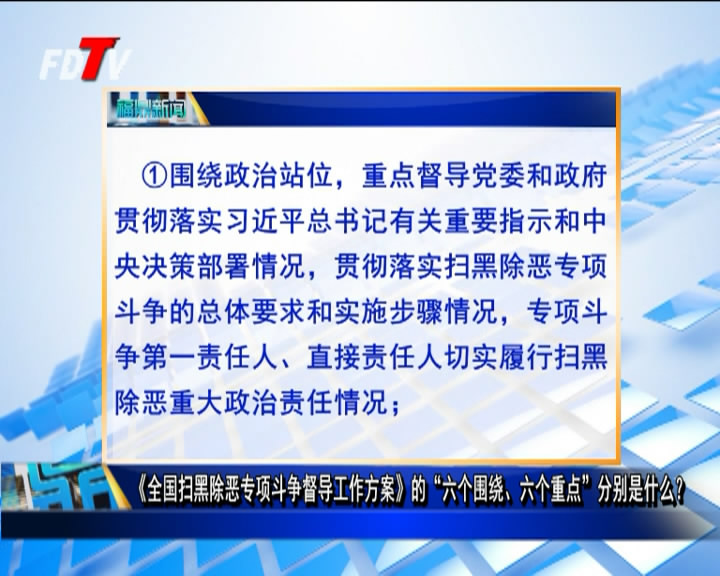

9000萬(wàn)元!“全閩樂購(gòu)·暢享寧德”全閩樂 《全國(guó)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)督導(dǎo)工作方案》

《全國(guó)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)督導(dǎo)工作方案》 今天全市8所中學(xué)2842名高三學(xué)生復(fù)學(xué)

今天全市8所中學(xué)2842名高三學(xué)生復(fù)學(xué) 毒品盯上電子煙!拱北海關(guān)查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關(guān)查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢(shì)力集團(tuán)犯罪

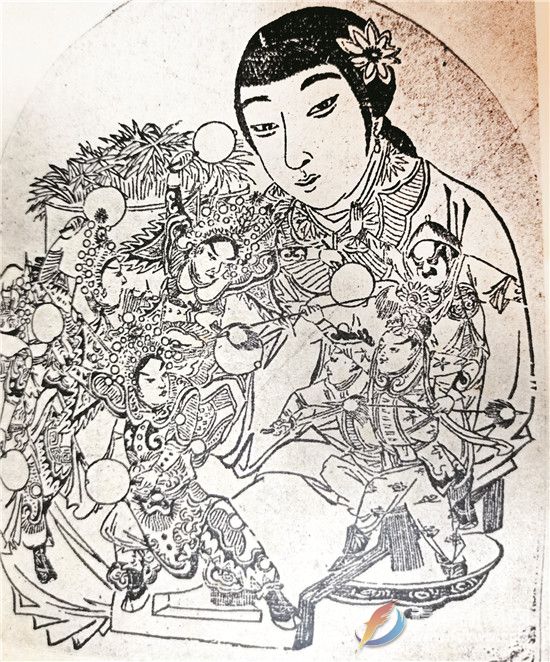

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢(shì)力集團(tuán)犯罪 專家學(xué)者對(duì)福鼎餅花的評(píng)價(jià)

專家學(xué)者對(duì)福鼎餅花的評(píng)價(jià) 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋