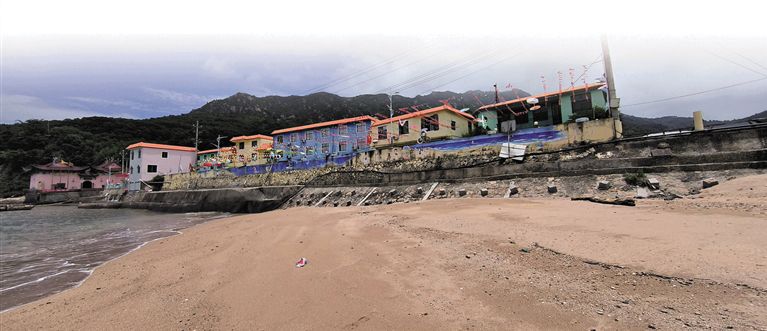

小筼筜村貌和金色沙灘,古城墻掩埋在沙地下,堅守在時間深處 所謂文物古跡,是指人類在漫長的歲月里所創造而留下的,經過時間淘洗、沉淀而凝固了的歷史痕跡。它們可能沉埋于大地的某個角落,默默無聞,不為人知,一旦破土而出,揭開籠罩在它們身上的那一層神秘的面紗,露出真容,雖滿目瘡痍,一身滄桑,但必為人們所驚艷。而每一座村莊都有屬于自己歷史的古跡,這些古跡可能是一座山,一條路,一條溪,一棵樹,一堵墻,一口井,哪怕是一塊小小的磚石,甚至一片小小的瓦礫,也可能是值得我們惦記的一段歷史。小筼筜村,透過歷史的煙云,我仿佛看見了那些凝固而化在時光中的文物古跡閃耀著漸行漸遠的光芒。 一口被風雨填埋了的小圓塘 小筼筜舊名小圓塘,但不知是否因村里有一座圓形的水塘而得名。我知道“小圓塘”這一地名,是因為多年前曾翻閱一本叫作《三山志》的史書。據說這是現存最早也最全的記述福建歷史山川與人文風物的地方志書。在其中一個“地理志”的章節里,記載著“長溪縣勸儒鄉望海里”,其轄區內有“大小圓塘”。初閱時不懂這個“大小圓塘”為何方圣地,后來咨詢了原福鼎市方志辦常務副主任董其勇老師,才知道“大小圓塘”乃是“大小筼筜”村名的舊稱。與它同時出現在《三山志》長溪縣勸儒鄉望海里的地名還有斂村、太姥山、三陀九嶺、益溪、白露等,都是后來于清乾隆四年即公元1739年新成立福鼎縣時從福寧府勸儒鄉析出為福鼎地的一些村莊。 據村里老人說,不知是哪個朝代,有一年天下暴雨發生了大洪水,山地上的泥石流洶涌翻滾而下,把整個水塘填滿而覆沒了,也將原來的塘水往西邊山腳下經“五皇大帝宮”后面流入大海的河道給改道了,從此水塘填為平地,山上溪水便經由村莊折道向東南流入大海。 這樣的一場洪水泛濫不僅給村里人造成了災害,也改變了村容村貌。但不知這樣的一次自然災害,是否是促成其村名由“小圓塘”更改為“小筼筜”的緣由?或者是否與村莊旁邊生長的一片小竹名“筼筜”有關?現在詢問村里人,他們不得而知,不置可否。 中國人一向有聚族而居的傳統。“小筼筜”村現有村民姓氏主要有毛、鄭、陳等。如果追溯現在“小筼筜”人文與族群的足跡,最早遷入者為鄭姓族人。據《鄭氏宗譜》記載,鄭姓先祖鄭玉地自清康熙年間從浙江遷入。而清光緒甲辰年的《毛氏宗譜》記載,毛氏先人毛世煒于嘉慶己未年即公元1799年遷入小筼筜。還有陳姓先人陳元培乾隆年間由興化來遷鼎邑六都,落籍小筼筜。而在此之前,早在順治十七年,清政府為對鄭成功抗清據點實行經濟封鎖,企圖切斷鄭氏集團與內地的聯系,在廈門同安、海澄等縣實行了沿海小規模遷界,順治十八年又以蘇浙閩粵沿海“逼近賊巢”為由,盡令遷移內地,福建沿海于康熙元年全面實行遷界,這一遷界自然包括“小筼筜”村在內的福寧州沿海村落。而在這遷界的數十年間,福鼎沿海村落荒無人煙,“小筼筜”自不例外。到康熙二十二年即公元1683年,福建總督姚啟圣、巡撫吳興祥和將軍施瑯平定臺灣,鄭克爽歸順,海氛始清,康熙下詔開界,民歸故土。而后來“小筼筜”村的這些鄭、毛、陳等族人都是在康熙二十三年五月,經福建巡撫準奏福寧州“境內復土,流民給照開界,內港亦復業采漁”之后而遷入的,他們對“小筼筜”的村名更改與人文歷史自然無從知曉。 一座被時間湮沒的古城堡城墻 小筼筜村坐落在環秦嶼灣的一個澳口里,是一座臨海的漁村。因為它居于秦嶼灣沿海的突出部,在明代,這里是海防的咽喉之地。福寧州曾在此修筑城堡,即小筼筜古堡。據《福鼎舊志集》卷五之“海防”篇記載:“小筼筜堡,明洪武二年即公元1369年,置福寧衛軍防守。”“六都大、小筼筜,番崎頭,三處與秦嶼斜對,陸距一十五里,水離八里。烽火營撥弁兵分駐,瀲城巡檢就近巡防緝捕。筼筜船只出入停泊,實為緊要之區。水汛歸秦嶼巡檢,設立口岸同烽火營稽查,其陸地仍歸瀲城巡檢及桐山營稽查。”而烽火門關在太姥山東北十里,為福寧沿海要地,小筼筜與烽火門關應相距不遠。 《福寧州志》卷五之“古寨”記載:“三沙、清灣、丁家、小筼筜、黃崎、大筼筜、南鎮、水澳,前八寨皆洪武間置福寧衛軍防守。”上述《福寧州志》及《福鼎舊志集》等地方志書記載的,其時福鼎東南沿海地帶的水澳、南鎮上澳、黃岐及大小筼筜城堡,其衛軍由福寧衛指揮使司統轄并防守。明初,整個福寧設衛軍5600余名,士兵分布到各個城堡以加固海防,這其中就包括小筼筜堡衛軍。由于月久年長,在大浪淘沙與歲月風云的變遷之下,小筼筜古堡(古寨)曾經拱衛一方百姓生產生活和生命安全。隨著時間的推移,社會的發展變化,其歷史價值越發弱化。二十世紀八九十年代,村民為尋求發展之路,便在原來那座越來越矮化了的古城堡城墻舊址上拓寬和筑路,從前的小筼筜古城堡和墻體因此掩埋在新筑成的鄉村公路之下,隨它埋于地下的還有曾經的日出開啟、日落關閉的城門,連同它久遠的歷經戰火與硝煙的往事。 甲辰年端午前夕,當我帶著一顆撥開歷史云霧、尋蹤覓跡之心,站在它潮起潮落的沙灘回望時,為不能目睹那一座曾堅強守衛鄉民的城堡而深深遺憾。原村書記毛憲苗為我講述和回憶了他年少時在城堡中的情景,那是二十世紀七八十年代,長二百多米、寬一二米的古堡城墻像一條巨龍盤桓在村前面海的沙地上。由于常年風來浪涌,越積越多的海沙將這條“石龍”埋于沙地里,只顯露出大約一米高的那部分。毛書記告訴我,他小時候和村里的小伙伴們就在沙灘上玩耍,更在這條“石龍”身上爬上爬下,這里是小孩子們的一座天然的樂園。雖然他的語氣略帶輕松,但我從他的眼神里仿佛看見了絲絲縷縷的缺憾與戀戀不舍之情。是啊,歷史不能重來,文物古跡亦不可再生,雖然我們身置它的身旁,卻撫觸不到它厚重的體量,也觸摸不到它的體溫,只能在心里默默感受與想象它的精神所在,以此喚醒我們對歷史的追憶,永葆歷史文脈的相連與綿延。 一面明代摩崖石刻與古烽火臺及其他 文物古跡是會說話的歷史,它們斑駁陸離的身上烙下時間的隱秘信息,記錄著某個時段經歷的一些往事,一些與此相關的人,隱藏著鮮為人知的秘密或故事。 消磨在風中的摩崖石刻。龍頭山脈坐落于小筼筜村東南邊,呈南北走向,與大筼筜村的西山相連接,山不算高,海拔僅200多米。不管站在哪個角度看,它都像一條俯首而下、一心向海的巨龍,而龍頭山近于大海,嶙峋錯落的巖石分布成一座巨大的龍頭,或許因其形象而得山名。這里有一處據說是明代的摩崖石刻。端午節前夕,我慕名來訪,從山腳下一路拾級而上,石嶺由花崗巖切割規整的條石砌筑而成。我發現,每兩三級石階下面粘貼著一條印有中華五千年歷史不同朝代起止時間的噴繪彩條,這樣的一種從細微處宣揚傳播中國歷史朝代知識的做法還是第一次遇見,足見村干部以文化人的用心。隨行的村書記陳椒琴介紹說,龍頭山開辟為村民健身與鄉村文旅打卡地,是該村鄉村振興工作的一個重要組成部分。當我們繼續往上行走,不遠處的一面石壁上,呈現出一塊長方形的石畫框樣式,石畫框底部是一朵展開了的線條粗細均勻的石刻蓮花,石畫框中的文字在陽光下隱隱約約又似有若無地閃現著一些斑駁陸離、難以辨識的筆畫,卻怎么也讀不出其中的文字。同行的市文化館馮文喜老師告訴我,早在幾年前,他曾做過一次實地考察,只辨別出寥寥無幾的幾個文字,只記得石刻的標題為《龍山記》。內容或許是一篇與龍頭山有關的人文與風物的雜記,但由于地處海灣,常年風雨侵襲,石上刻字遭受風潮或烈日的長期侵蝕而逐漸風化,令古人鐫刻其上的文字也隨著時間的流逝而淡化了。不知這篇文字出于何人之手,有什么因緣際會。如今我們無論如何絞盡腦汁也無法窺探其中的秘密,實在是遺憾之極。不過它消磨于時間的煙海,消散于風中而被天地所珍藏,或許這是一種最好的珍藏方式。 隱藏在荒草中的烽火臺。煙墩,漢代叫烽燧,是戍守長城的一個軍事單位,相當于一個小隊,里面有一個燧長,就是主管業務的一個小官,同時,底下有很多的屯卒(就是士兵)。這樣一個烽燧,就是一個最基層的軍事堡壘和軍事單位。村民說龍頭山脈的高峰處有一座烽火臺遺址。我查閱了《福寧州志》卷五之“烽燧”記載:“州中軍瞭高臺……松山煙墩、臺嶼、后崎、賴離、州離智、烽火峰、東璧、大青浩、小青浩、梅花、南金、金家山、三石、大峰、黃崎、白嚴、南嶺、白露、水澳、沙埕、古縣,右二十一墩立洪武二十年置福寧衛撥軍哨守。”上述的史料里并未發現有關小筼筜烽燧或煙墩的記載。但村民們言之鑿鑿,說小時候上山砍柴割草,都有看見煙墩遺址。不知這座烽燧或煙墩舊址為哪個朝代所遺存? 地名有時也是一種文物。比如隸屬于小筼筜村管轄的曲鼻自然村,當地人稱之為“考鼻”,即舊時趕考的生員經過的地方,它位于該行政村的西北方向。據陳姓老人介紹,舊時本地人前往府縣趕考,必須經過曲鼻,久而久之,這地方也就順人口舌與本地方言,留下了“考鼻”與“曲鼻”的地名。 “船打番崎頭”的故事。這是一個村里人口口相傳的故事,村民也不記得這是發生在哪個朝代的事了。相傳,位于小筼筜村不遠的番崎頭海面發生了一起“海盜”事件,一艘大船運載著官府的財貨途經番崎頭海上時,被人搶劫一空,事件上報朝廷,便派了一隊兵馬前來本地勘察和搜捕。當他們站在西山頂上眺望時,一時分不清兩邊都叫“筼筜”的地名哪一個是他們要去的村莊,后來經過反復觀察,西邊的這個村子房子多、炊煙濃、人氣旺,而東邊的那個村子房子少、炊煙稀薄、人氣不足。于是他們就認定西邊這個村子是他們要搜捕的地方,他們便快速進村入戶,不問青紅皂白,肆意燒殺搶掠,最終將全村人滅絕后揚長而去。這樣一個人間慘劇竟然會在光天化日之下發生,實在令人毛骨悚然。 在我看來,一個地方如果足夠古老,必然會在它身上留下這樣或那樣的印痕,這樣一些印痕或深或淺、或重或輕,都是它歷史的一部分。同樣的道理,不管它的人文底蘊如何,只要它的一筆一畫或濃或淡,或粗或細,都能在史志書上留下,都是它必然的一部分。因此,風吹草動,風過留痕,對于從古至今的每個地方而言,是一個真實的所在。其實,文物古跡只是歷史的一種記憶,多數會在歲月的流逝中或埋進土里或消散風中而被人遺忘。如何保護歷史文物古跡,無論對于一個人還是一座村莊都是十分重要的。

被問爆了!太出片了!都在福鼎→

被問爆了!太出片了!都在福鼎→ 林青主持召開市委常委會

林青主持召開市委常委會 今天,送你一件“花裙子”!

今天,送你一件“花裙子”! 定了!這8天,免費!

定了!這8天,免費! 市委常委會召開擴大會議 深入學習貫徹

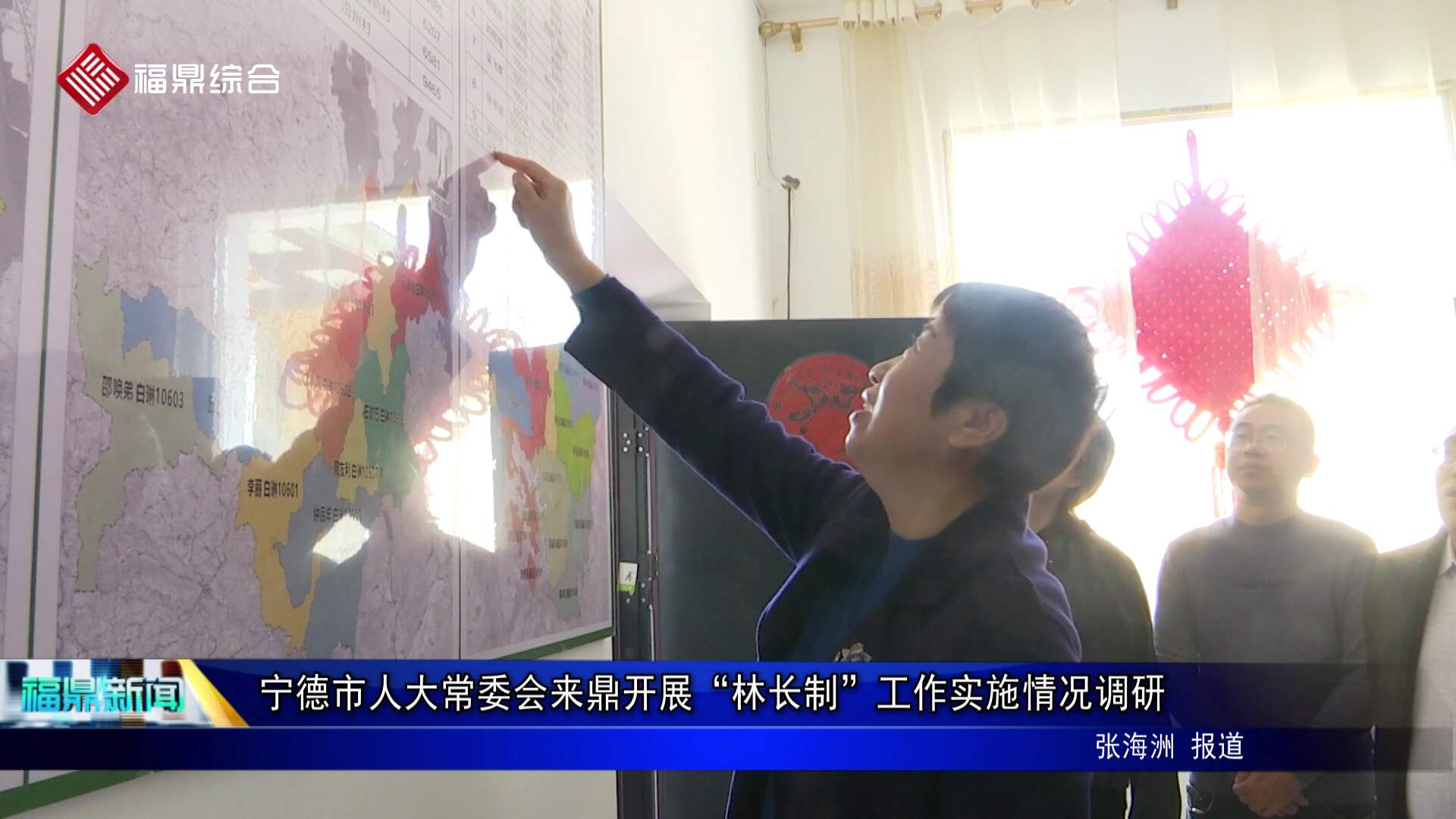

市委常委會召開擴大會議 深入學習貫徹 寧德市人大常委會來鼎開展“林長制”工

寧德市人大常委會來鼎開展“林長制”工 我市召開2025年上半年定兵工作會議

我市召開2025年上半年定兵工作會議 福鼎:科技賦能智慧茶園 引領鄉村振興新

福鼎:科技賦能智慧茶園 引領鄉村振興新 福鼎:農藥包裝廢棄物回收處置 筑牢生態

福鼎:農藥包裝廢棄物回收處置 筑牢生態 開茶指定茶館、民間推介官名單公布!今年

開茶指定茶館、民間推介官名單公布!今年 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

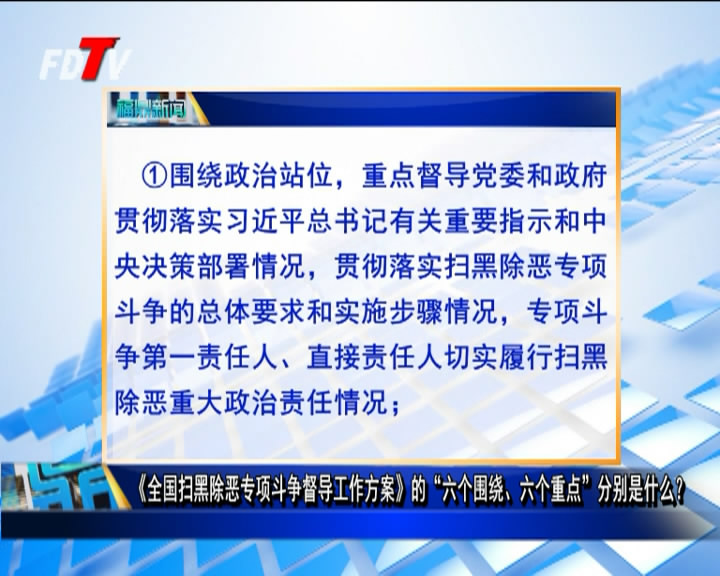

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 “偷梁換柱”賣假酒!福鼎法院判了!

“偷梁換柱”賣假酒!福鼎法院判了! 事發福鼎!一個煙頭引發山火,男子獲刑,還要

事發福鼎!一個煙頭引發山火,男子獲刑,還要 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網絡中國節?中秋】餅花的光陰

【網絡中國節?中秋】餅花的光陰