“這些小零食味道很棒,值得推廣。”在8月23日的清華大學鄉村振興福鼎工作隊暑期成果匯報會上,由清華大學鄉村振興工作站赴福建福鼎支隊成員創新研發的地瓜條以及月餅等食品獲得了與會人員的連連稱贊。 清華大學鄉村振興福鼎工作隊暑期成果匯報會 今年暑假,清華大學鄉村振興工作站組織了第7年第16次社會實踐活動,來自清華大學、華僑大學、江南大學等高校的32名優秀師生,組成美術、項目、建筑、宣傳、食品5個小組,走進福鼎市崳山鎮,結合當地特色資源,用專業智慧為鄉村振興注入新的活力。 崳山島 經過為期17天的深度調查研究,實踐隊伍在建筑更新、美術創作、項目調研、食品研發及宣傳等多個領域展現了顯著成果。在這些亮眼成果里,收獲高度好評的創新美食,便是此次實踐眾多成果中格外吸睛的一項。 “經過我們的調研,崳山當地主要栽培‘普薯32號’,地瓜種植主要分布在東角村等區域,年均種植面積約52.3畝,年均總產約5萬斤。”食品組成員在匯報中指出,在他們看來,這無疑是崳山亟待挖掘價值的農業“處女地”,但其現存短板同樣不容忽視:從種植層面看,地瓜種植面積有限且易受強降雨、臺風侵襲,穩定性不足;從人力層面看,勞動力老齡化趨勢明顯,后續支撐力量薄弱;從加工層面看,以簡單初加工為主,深加工環節缺失;從品牌層面看,產品缺乏特色化品牌包裝,附加值始終難以提高。 針對這一現狀,實踐隊伍從產業定位與技術升級雙管齊下,錨定“旅游+伴手禮”定位,借助當地旅游資源推廣地瓜類伴手禮,助力品牌認知度提升;其次深耕加工技術改良,圍繞脆度優化、色澤提亮、保質期延長三大核心目標攻關,最終研發出兼具口感與實用性的地瓜脆脆條,并設計出工藝流程。 清華大學鄉村振興工作站赴福建福鼎支隊成員創新研發的地瓜條以及月餅 “崳山資源稟賦突出,基于這份本土特色,我們還研制了月餅,目前有芋泥白茶味、海鹽椰香地瓜、覆盆子陳皮豆沙、梔子咸蛋黃肉松等風味。”食品組成員表示,他們的核心目標是將“原料輸出”轉向“品牌增值”,形成“特色種植—精深加工—文旅銷售”的產業鏈模式。 此次匯報會上,各項目組還分別展示了在不同領域的實踐成果—— 各項目組分別匯報實踐成果 建筑組聚焦鄉村空間功能與顏值雙提升,通過空間微更新、文創設計等方式,不僅為東角村魚露廠打造空間微更新方案及配套展陳設計、深化鄉村振興工作站大堂與附屬用房的功能設計,還在馬祖村與魚鳥村交界處規劃設計了一處“高顏值”打卡空間,為鄉村增添新地標。 美術組將藝術賦能鄉村,對魚鳥村進行了墻繪設計,結合了梔子、天南星等當地的特色元素對東角村的電表進行設計繪制,完成了23個電表的繪制,讓基礎設施成為崳山版圖內的“小彩蛋”。文創產品的包裝設計與東角村的導視系統設計,更是進一步完善了鄉村文化傳播與服務功能。 項目組深入挖掘當地民情,通過對當地的新島民的現創業現狀進行一個訪談,完成了海島新島民創業現狀調研訪談報告;并基于農業農村部問卷,進行了環境建筑島民滿意度調研。值得一提的是,項目組還以崳山島為故事背景,完成了劇本殺的創作,借助沉浸式互動體驗,讓更多的年輕人來到島上體驗島嶼風光與當地特色小吃等。此外,項目組持續推進社區工作坊工作,聯動政府、工作站、村民三方,搭建溝通橋梁,增進彼此理解與協作。 宣傳組通過影像與直播助力鄉村推廣,不僅拍攝制作崳山島風景宣傳片,全方位展現海島魅力,還開啟助農直播,為當地特色產品拓寬銷售渠道,擴大鄉村知名度與影響力。 “由衷感謝大家參與到崳山的建設中來,在尊重鄉土、就地取材的基礎上,深挖生產鏈路‘價值’,打造產品與空間‘顏值’,推動當地產業的‘增值’。”福鼎市政府黨組成員、副市長李聞迪表示,希望所有參與鄉村振興項目的團隊成員能夠繼續保持對社會的熱情,在求學和實踐中不斷探索,用青春的力量與智慧,解決鄉村“有打卡、無刷卡”的困境,把論文寫在祖國的田野上。 近年來,福鼎市以清華大學鄉村振興工作站為紐帶,通過資源導入、政策配套的方式,讓鄉村“好資源”對接市場“高需求”,著力構建“政府搭臺、高校賦能、村民主角、市場運作”的多方聯動機制,催生了百態“消費點”,村民共享發展紅利,真正朝著“生態美、產業興、百姓富”的鄉村振興目標穩步邁進。

林青主持召開市委常委會會議

林青主持召開市委常委會會議 全球總冠軍誕生!第二十四屆“漢語橋”世

全球總冠軍誕生!第二十四屆“漢語橋”世 福鼎市安全生產考試點正式啟用

福鼎市安全生產考試點正式啟用 閩人的抗戰記憶 | 大湖戰役:關鍵一戰 雄

閩人的抗戰記憶 | 大湖戰役:關鍵一戰 雄 閩人的抗戰記憶 | 福建協和大學:為國育

閩人的抗戰記憶 | 福建協和大學:為國育 閩人的抗戰記憶 | 李俊承:一代僑領,竭力

閩人的抗戰記憶 | 李俊承:一代僑領,竭力 福鼎城區新辦初中選調教師考試面試成績

福鼎城區新辦初中選調教師考試面試成績 林青赴“七大行動”指揮部開展調研工作

林青赴“七大行動”指揮部開展調研工作 磻溪的魚 掀起“致富浪”

磻溪的魚 掀起“致富浪” 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

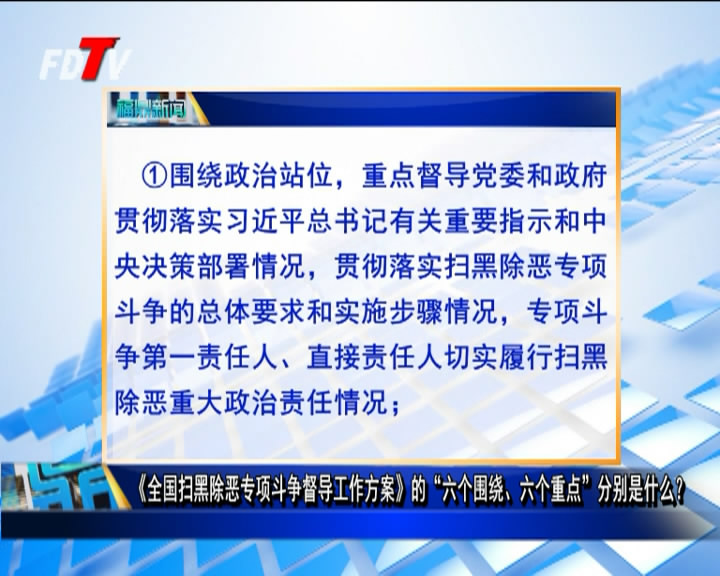

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 兩小伙自毀前途,害人終害己!

兩小伙自毀前途,害人終害己! 因道閘門未自動開啟,兩男子竟毆打他人!福

因道閘門未自動開啟,兩男子竟毆打他人!福 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網絡中國節?中秋】餅花的光陰

【網絡中國節?中秋】餅花的光陰