太姥山風光旖旎 福鼎的四季,各有妙處。春天的茶芽與梔子,夏天的海浪與繁星,秋天的楓葉與古宅,冬天的飄雪與山林,湊成了這方水土的好景致。 眼下正是福鼎的旅游旺季,在太姥山,智能外骨骼機器人掀起“適老登山革命”,星空樹屋預訂已排至9月;黃金海岸線上,牛郎崗夜游激光穿透海霧,自駕車流激增四成……太姥山的科技賦能與濱海景區的沉浸式體驗正形成“山海雙核”驅動格局,成為今夏最熱的旅游引擎。 從磻溪鎮的茶田到貫嶺鎮的梔子花海,從漁井村的特色民宿到白琳鎮的古民居群落,福鼎將生態資源、非遺與現代旅游深度融合,走出了一條獨具特色的發展之路。 “過去,我們靠的是得天獨厚的自然稟賦;如今,我們要在創新中求突破。”福鼎市文體和旅游局副局長陳維新眼中滿是憧憬。福鼎正持續深化“旅游+”戰略,不斷構建“全域布局、全景覆蓋、全局聯動、全業融合、全民參與”的全域旅游發展大格局,讓游客“慢下來、留下來、還想來”。 春生“兩香”交織富鄉親 每逢春日清晨,磻溪鎮赤溪村的茶山就已浮起細碎的聲響,58歲的李辰大姐都會挎著竹簍采茶。白毫銀針的嫩芽如星子般墜入掌心,她的動作輕柔得像撫觸嬰孩,生怕揉皺了這春日最金貴的饋贈。 “10年前,茶園里只有單純的采茶勞作。如今,游客可以到茶園體驗采茶樂趣,還能學習制茶技藝,連帶著我們的收入也翻了幾番。”李大姐笑著,皺紋里漾著茶山的霧氣。 茶山腳下,“中國白茶第一村”點頭鎮柏柳村的白茶故事正在被改寫。 彩虹步道蜿蜒入云,仿古茶亭點綴其間,竹匾曬茶的場景成了游客鏡頭里的“非遺畫卷”。國家級非物質文化遺產代表性項目福鼎白茶制作技藝代表性傳承人梅相靖正在為游客演示傳統炭焙工藝,茶香裹著熱氣騰空而起,引得人群屏息。窗外,研學團隊的孩子踮腳張望,筆記本上歪斜地記著“萎凋七十二小時”。 這股茶香滿溢福鼎山海。 在山前街道南陽村內牛自然村,茶農楊義全過著自種自制的小眾有機茶生活,他精心呵護著茶園的一草一木,用傳統工藝將茶葉制成,這份匠心獨運讓他的有機茶成為市場上的寵兒,吸引著茶商與游客探尋。 而位于雙岳工業區的品品香工廠內,全國首條全自動白茶生產流水線,則是現代科技與傳統茶業融合的典范。茶葉在機器的精準運作下完成加工,既保證了品質,又提升了產量,讓福鼎白茶走向更廣闊的天地。 轉過茶山,是成片的梔子花田。 陽光將雪白花瓣鍍成金色,花農老周戴著草帽穿梭其間,手指翻飛,將一朵朵梔子花收進背簍。“以前梔子花只觀賞用,現在做成花茶、精油,游客還愛買鮮花拍照。”他粗糙的指腹摩挲花瓣,動作帶著茶農采芽的精細。 花田邊的民宿“梔語”里,老板娘阿珍正將新鮮梔子花串成花環。玻璃房內,游客圍著石臼搗花泥,混合白茶末制成香皂。 去年梔子花季,這樣的體驗課辦了80場,學員最遠來自哈爾濱。“不同于賣花論斤,現在賣體驗按小時收費。”阿珍將花皂裝入麻布口袋,標簽印著“福鼎梔子花清香飄萬家”。 夏長科技點燃“夜經濟” 牛郎崗海濱的晚風裹著咸濕的海氣,周建華站在沙灘上,望著《緣夢·牛郎崗》的光影表演漸次亮起。全息投影的海浪在沙灘上翻涌,茶藝師的裙擺隨著激光舞動,游客的驚呼聲此起彼伏。 這是他3年前種下的“種子”——將山海與科技融合,打造國內首個濱海景區行浸式文旅夜游項目。 “游客不再滿足于看風景,他們要參與,要互動。”作為景區運營者,周建華時刻琢磨著大眾的喜好,“市場變動很快,只有不斷提升服務質量,順勢而為,才能留住客戶。” “20元就能看火舞流星、聽潮聲入眠,這樣的夜福鼎人怎能錯過?”剛憑身份證兌換了半價門票的市民陳愛華,拉著妻子直奔新設的畬族竹竿舞方陣。 景區智慧屏實時數據顯示:自今年7月推出“夜場惠民政策”(福鼎籍居民半價)以來,日均夜游客流較去年激增153%,帶動周邊民宿入住率飆升七成。 筆者在周建華的手機屏幕上看到,智慧購票系統的數據跳動著:夜間游客量同比上漲近五成,抖音話題“牛郎崗夜游”播放量已破千萬。 當牛郎崗的夜游燈光漸次熄滅,崳山島的星空正悄然亮起。 “地處東南,卻有西北高山草甸的風光;身是海島,更有天湖清澈如鏡。”早在2005年,大崳山島就入選《中國國家地理》“中國最美十大海島”。 夏日的風剛吻過海面,草甸便褪去淺黃,泛出鵝絨般的新綠,筆者置身其中,眼前是翡翠色的天湖靜臥,蒼茫與靈秀,竟能在這方寸海島相生相諧。 來到草甸南坡,“魚鳥客棧”主人陳啟云正在舉辦海漂物藝術展。銹蝕的船釘拼成抽象鯨魚,塑料浮球改造成月球燈,游客舉著崳山島限定版“零碳奶茶”,在漁網編織的吊床里搖晃。 “10年前這些垃圾堆滿海灘,現在它們成了喚醒環保意識的信使。”陳啟云摩挲著用廢舊船木雕成的手工藝品,檐角銅鈴與數公里外的“NOMI”民宿爵士樂微妙共振。 文創市集里,漁家姑娘歐陽麗娟的攤位前排起長隊——貝殼手賬本扉頁印著明代戍邊炮臺遺址logo和《海疆要略》殘章,“從前游客帶走的只有海味干貨,現在他們能揣著整個島嶼的記憶”。 秋收楓林紅處醉迷人 咸澀的海風裹挾著潮水的余溫,筆者跟隨自浙江自駕游而來的游客陳實來到管陽鎮楮樓村。“我不愛湊熱鬧,去年秋天來這里,一下就被吸引住了。” 陳實打開去年用手機拍下的視頻:管陽鎮楮樓村的楓葉剛染上第一抹紅,村里的“山咖咖”冒著熱氣;主理人徐同錄對著玻璃罐調整咖啡豆的陳列,身后木架上擺著村民手工編織的楓葉紋杯墊。 誰能想到,這片被稱為“福鼎阿勒泰”的楓樹林,3年前還只有攝影愛好者踏足,如今進入秋天后,這里單日車流量達300多輛。 每年秋季,楓葉在秋風中漸漸染上了絢麗的紅色,微風輕拂,幾片楓葉飄落,像是時光的信箋,訴說著秋的故事。游客漫步其中,腳下是軟綿綿的落葉,發出細微的沙沙聲,陽光透過楓葉的縫隙灑下,形成斑駁陸離的光影。 村口的溪灘今夏也成了機車愛好者的打卡勝地。 引擎轟鳴聲中,50多歲的騎手陳磊摘下頭盔,望著層疊的楓林笑道:“跑過新疆阿勒泰的壯闊草原,沒想到南方竟藏著這樣靈秀的‘微縮版’。” “不,感受不同!你要是秋天來這里,更美!”看向眼前的潺潺溪水,陳磊有感而發,“異域同描秋景致,風情萬種各留芳!” 北疆的阿勒泰像首豪邁長詩,楮樓村則像幅水墨畫——溪水叮咚、楓葉婆娑,連咖啡香都裹著山林的濕潤氣。陳磊曾用相機記錄下溪流穿過楓林的畫面發在“摩友圈”,讓更多人看到了“福鼎的詩和遠方”。 30公里外的白琳鎮翠郊村,茶香浸透了清乾隆年間的木雕楹聯。若秋天來“打卡”福鼎的楓葉,必會在這條精品旅游線路上看到一座藏在其間的古民居。 翠郊古民居宅院主體建筑規模宏大,建筑面積5000平方米,由360根木柱支撐而起,就單體建筑而言,是江南第一大古民居。 翠郊古民居旅游公司總經理蔡清提帶筆者走進古民居的雕花門樓,270年的時光在這里凝成具象。清朝名臣劉墉贈給古宅主人的楹聯就在正廳,“學到會時忘粲可,詩留別后見羊何”,說的是讀書交友的雅趣。 這座“江南古建活化石”的蛻變,藏著科技與傳統的精妙平衡。白琳鎮黨委書記陳德良介紹說,2024年,當地投入專項資金升級智能消防系統,溫感警報器與北斗定位聯動,義務消防隊的無人機巡邏軌跡覆蓋每一片黛瓦。 如今,白琳鎮依托深厚的茶文化底蘊、優越的區位交通優勢,串聯古茶街、翠郊古民居和車洋湖頭古村、翁江蕭家大厝等資源,打造集白茶文化體驗、茶系休閑生活、白茶研學教育于一體的“旅游+茶業”體驗式茶旅目的地。 “在這里,游客可以沿著古街漫步,感受我們白茶文化的源遠流長。”陳德良的眼中透著對未來的信心,“品一杯香茗,享受一段慢下來的愜意時光。” 冬藏賞雪康養兩相宜 太姥山的冬日,是一幅水墨丹青。“如果你冬天來福鼎,會看到晨霧在太姥山巔凝結成霜,花崗巖峰林被浸染成銀灰色……”在陳實的記憶中,福鼎的冬日像個冷艷的女孩,讓他著迷,“還有疊石鄉的龍井瀑布,掛上冰凌,與山谷間氤氳的溫泉熱氣相映成趣,勾勒出冬的輪廓……” 過去,太姥山冬季是旅游淡季,訪客寥寥,可這好山好水,難道就該這么冷清著? 太姥山管委會副主任葉靈瓏說,他們今年在太姥山先后打造了“星空露營地”“森林樹屋”等項目,形成了“景中有宿、宿中有景”的深度體驗式旅居民宿,“等到冬天晚上,我們會舉辦篝火晚會,在雪中品茗,別有一番滋味”。 如今,游客除了漫步雪徑,還可以在星空下露營,感受大自然的寧靜與神秘;入住森林樹屋,置身于童話世界之中。這些創新項目不僅讓游客在冬日里能夠欣賞到雪景,還能享受到多樣化的旅游體驗。 同時,科技賦能景區,“海上仙都”正煥發智慧新姿。葉靈瓏笑著招手,示意筆者親身體驗一下“爬山機器人”。 套上它,筆者的腳底板便生出一股綿勁兒,外骨骼“咔嗒”咬住膝彎。登石階,似山雀兒撲棱翅膀,竟比走平路還輕省,眨眼就躥上了觀海臺。 山腰的補給站也添了樁趣事。無人機呼嘯著從山腳起航,按照既定線路,將補給物資準確無誤地投遞到“能量補給站”。“登山竟也喝上了熱騰騰的外賣咖啡!”游客驚呼,“太姥山的新鮮事兒真不少!” 創新為筆,科技為墨,太姥山正將傳統淡季轉化為活力迸發的旅游旺季。今年第一季度,太姥山岳景區累計接待游客30萬人,同比增長45%,創歷史新高。 沿著山上的生態長廊前行,游客就能抵達閩浙邊界的疊石鄉。 以“生態康養”為主題,游客或穿上運動裝進行“森林浴”,或前往周邊的浙江省泰順縣開啟“溫泉游”,一條順著山水肌理鋪設的身心療愈鏈,也將當地散落的村莊連綴成串。 疊石鄉黨委宣傳委員林云埕說,正是得天獨厚的“山水+人文+紅色”的立體資源,讓每個來到這里的人都能找到屬于自己的療愈方式——在山水間滋養身心,在歷史中浸潤靈魂,在煙火氣里重拾生活的詩意。 一位游客對筆者說,她會帶著朋友家人再次前來:“福鼎還會生出更多新鮮事兒,不過總離不開這份山海的靈氣,和這股子把尋常日子過成詩的勁兒。”

林青主持召開市委常委會會議

林青主持召開市委常委會會議 想要一個都是福鼎絕美落日的評論區!

想要一個都是福鼎絕美落日的評論區! 加入“小說群”后,我居然被告知這樣的事

加入“小說群”后,我居然被告知這樣的事 聽總書記講作風故事 | 不搞特殊“看白

聽總書記講作風故事 | 不搞特殊“看白 2025年7月31日《福鼎新聞》

2025年7月31日《福鼎新聞》 我市舉辦“薪傳英雄志 光耀強軍夢”雙

我市舉辦“薪傳英雄志 光耀強軍夢”雙 軍地一家親 共敘魚水情

軍地一家親 共敘魚水情 我市舉行擁軍企業優待服務簽約授牌儀式

我市舉行擁軍企業優待服務簽約授牌儀式 前岐鎮舉辦“花海果鄉”宣傳推廣活動

前岐鎮舉辦“花海果鄉”宣傳推廣活動 市政府第十二次常務會議召開

市政府第十二次常務會議召開 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

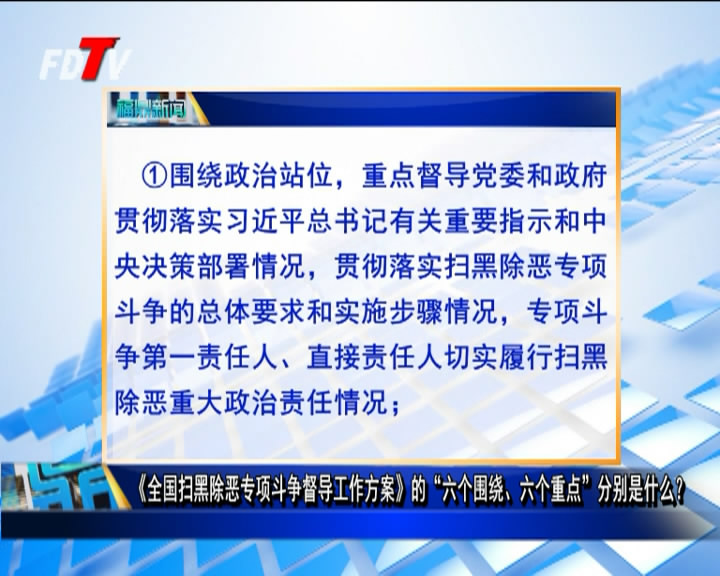

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 因道閘門未自動開啟,兩男子竟毆打他人!福

因道閘門未自動開啟,兩男子竟毆打他人!福 鄰里互詈致腦出血,福鼎法院認定:過錯方需

鄰里互詈致腦出血,福鼎法院認定:過錯方需 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網絡中國節?中秋】餅花的光陰

【網絡中國節?中秋】餅花的光陰