□ 郭 聰 易 聞

美麗富饒的東海,是漁民們世代耕耘的一塊沃土。依托這一巨大藍色“聚寶盆”,沿海漁民走上了致富路。

“這幾年用了新技術,產量上去了,效益好多了。”朝輝水產開發有限公司總經理陶大貴笑呵呵地說。陶總是一名對蝦養殖能手,他的公司專攻對蝦養殖。他告訴記者,處在我市這種緯度范圍,原來一年也就能養殖一季的對蝦,用上了高位池、溫棚等新技術,一年兩季不成問題,安排好的話,三季也是有可能的。

我市海岸線長達332.3公里,全市海域面積149.62萬公頃,其中灘涂面積6670公頃,有12個鄉鎮72個行政村地處沿海。“靠海吃海”,海洋捕撈和海水養殖業是沿海地區群眾主要的生產方式和經濟收入來源,全市5萬多人從事漁業生產。做為我市建設“海洋強市”的重要內容,近年來,我市堅持保護海洋漁業資源與促進漁民增收、漁業增效并重,大力優化海洋經濟產業結構,引進新漁業生產技術,并通過培育、引進、發展壯大水產品加工企業,推動海洋經濟產業邁上產業化發展道路,改變傳統的“耕海牧漁”方式,推動海洋經濟產業做強做優。2011年,全市水產品產量達到147664噸,比增4.59%,產值213984萬元,比增29.25%,其中海洋捕撈77587噸,海水養殖70077噸;全市水產品加工產量44876噸,產值達11.98億元,漁民家庭人均純收入10011元,同比增長39.74%。

市海洋漁業局水產技術推廣站站長王朝新說,傳統蝦類養殖基本用土池加土苗,從中選出好蝦再進行繁殖,現在利用最新的地膜池,把土和水隔開,再加上采用進口F1代優質苗,不僅生長速度快,且苗種普遍優良,產量從原本的土池每畝800斤左右,上升到地膜池每畝5000斤。王朝新說,我市海水養殖業已逐步從半精養向設施集約化養殖轉變,由規模產量型向質量效益型轉變,深水網箱養魚、工廠化養殖等新型高效海水養殖模式悄然興起,養殖的對蝦、大黃魚、鱸魚等享譽海內外,源源不斷“游”出國門。

近年來,我市加大對海洋經濟產業龍頭企業、農民專業合作社的培育、扶持力度,發揮龍頭企業、合作社的輻射帶動作用,積極推進海洋經濟產業加快產業化進程,在增加生產效益的同時,也提升了漁業生產科技含量,增強了產業的抗風險能力和可持續發展能力,推動產業轉型升級。讓方面,我市也取得了顯著的成績。農業產業化國家級重點龍頭企業——福建福鼎海鷗水產公司養殖網箱6000口,并與400戶漁民合作成立了4個養殖合作社,在我市沙埕、崳山、臺山及寧德三都澳等地外海獲得4000余畝的海域使用權,公司依托強大的加業能力和技術力量,帶動養殖戶發展養殖規模,提升科技養殖水平,實現公司發展壯大的同時,也促進了養殖戶的增產增收,帶動整個產業持續優化發展。2011年產值8.28億元,出口創匯9200萬美元。公司總經理何祥楷說:“在公司的技術指導、基地科技養殖的示范帶動下,漁戶們改變了傳統小網箱養殖的做法,將網箱推移到外海,采用周長為50m的金屬圓網,產量從每口一噸上升到20噸,效益提升十分明顯。”

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠 相伴相行

登高望遠 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建

海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建 山前:整治環境 樹立形象

山前:整治環境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

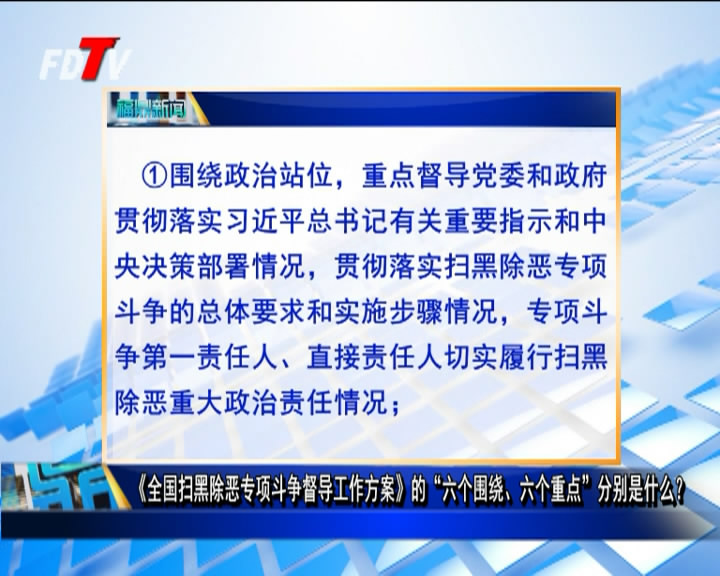

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 今天全市8所中學2842名高三學生復學

今天全市8所中學2842名高三學生復學 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

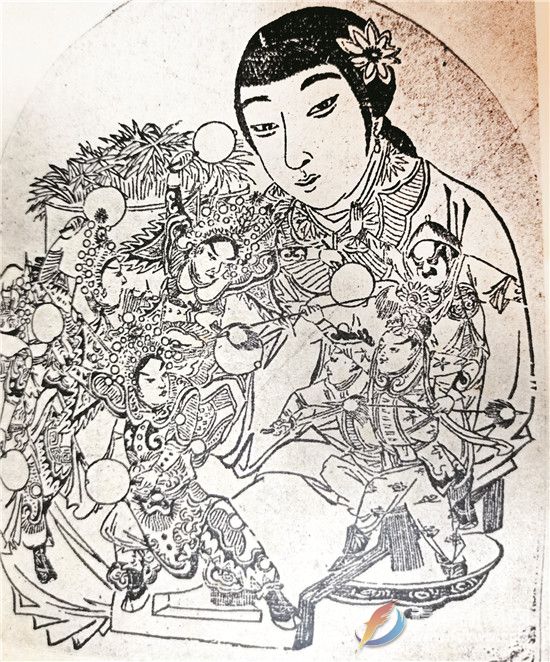

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學者對福鼎餅花的評價

專家學者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋