□ 劉景鵬

家里有一把不知道是什么年頭的算盤,木質(zhì)的框架,四角邊嵌上薄薄的鋁皮,灰褐色的算盤珠子,近乎油黑發(fā)亮,顯見撥拉算盤珠子的人在上頭摩挲了不少時日。算盤的主人是我父親。

每天夜里,在我們居住的房子里總會聽到二樓有算盤珠子“撥拉撥拉”的聲響,母親搖了搖頭說:“這老頭子又在算賬了。”父親十多年前退休在家,因此可以說這把算盤也是他臨退休前揩“公家油”的一個見證吧。

自從退休后,在他算盤珠子上跳動的不再是以前所在單位大筆業(yè)務賬目的往來,而是由一個家庭柴米油鹽醬醋茶搭構(gòu)的生計。算盤珠子摸起來油膩滑溜,甚至散發(fā)出一股類似報紙積淀陳年的腐朽氣息,但父親還是樂此不疲,與算盤為伴,仿佛接觸了那些算盤珠子,曾經(jīng)逝去的時代一下子就回來了似的。

父親一生蓋過兩次房子,這標志著他從一窮半白的單身漢進入在故鄉(xiāng)人看來有成功象征男人的開始。

他第一次建房子是在鎮(zhèn)上,那時他的算盤派上了用場,木料、水泥、鋼筋等這些建筑材料款項的來往在他圓圓的算盤珠子上煥發(fā)出一個立業(yè)了的男人的驕傲。父親劃拉算盤的手像一名指揮家,與大舅合建兩溜房子的經(jīng)濟基礎在他“算盤進行曲”的嘹亮歌聲中,終于破土而出。

在兩家房子竣工臨結(jié)賬分攤款項時,他的算盤遇到強力的胡攪蠻纏的挑戰(zhàn)。原因是這樣的,當時兩家建房子共同付出的錢是15000元,大舅墊付的多,出了10000元,我家墊付了5000元。按平均數(shù)計算,我家補大舅家2500元,雙方便扯平。但是大舅媽在小鎮(zhèn)里向來有“草頭諸葛亮”的美譽,她的賬目只算進,不算出,不知腦子那根筋梗住了,竟然算到我家也要付給她5000元,達到她原來付出一萬元的數(shù)才扯平。

這下子父親的算盤進行曲再也唱不下去,他左撥拉,右撥拉,就是撥拉不出讓大舅媽信服的理由。后來呢?還是請鄰里人來說清楚了賬目,加上信譽保證,總算才把這事擺平。

父親的算盤劃拉得滴水不漏,他的賬目也算得極為清楚,很少出錯,也因此在親戚中很有些威望。他有一大疊厚紙板,都是從紙盒子裁剪下來的。每張厚紙板都畫上好多表格,行項分明,上面記錄著這個月煤氣用了多少瓶、魯花花生油用了幾瓶等;有的精細到一天買菜吃米的數(shù)量。當某一時,你看見他對著賬目唉聲嘆氣,劃拉算盤的手遲緩下來,肯定是這個月家庭的開支超出了他的預算;當然要是看到他劃拉的手飛快,還哼著不成調(diào)的小曲,那么可以告訴你的是這個月家庭經(jīng)濟進入良性循環(huán)的發(fā)展態(tài)勢。只是苦了母親,在他算盤經(jīng)濟的驅(qū)動下,買一把菜還得琢磨個老半天。

父親不知道現(xiàn)在的人已經(jīng)不怎么用算盤了,但他用算盤珠子劃拉出的那些年頭,卻是我家經(jīng)濟生活日益好轉(zhuǎn)的時期。父親的算盤沾染了一個時代的痕跡,讓我們掂量出一種看來平常,如今卻越來越顯珍貴的沉甸甸情懷。

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

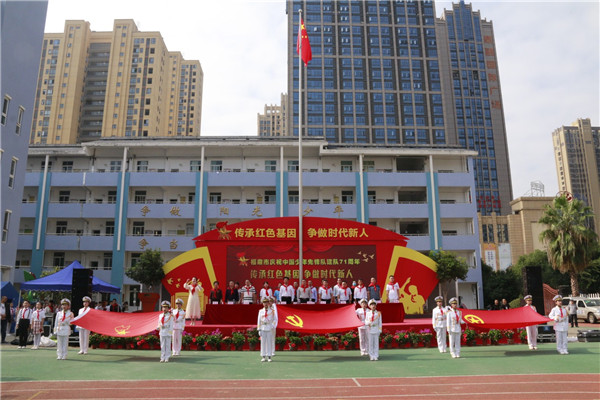

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠 相伴相行

登高望遠 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區(qū)開展“在職黨員進社區(qū),文明創(chuàng)建

海口社區(qū)開展“在職黨員進社區(qū),文明創(chuàng)建 山前:整治環(huán)境 樹立形象

山前:整治環(huán)境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網(wǎng)絡詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網(wǎng)絡詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

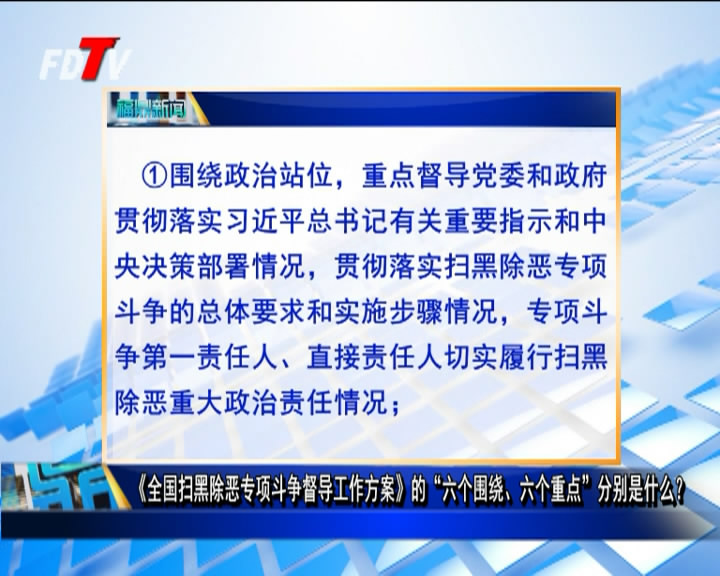

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 今天全市8所中學2842名高三學生復學

今天全市8所中學2842名高三學生復學 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學者對福鼎餅花的評價

專家學者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋