數字課堂

數字英語課堂

本報訊(林瑩瑩文/圖)偏遠學校請不到英語老師怎么辦?農村學校如何同城區學校共享教育資源?這些在教育界原本很難克服的問題到如今已有了解決途徑——信息化課堂嘗試解決這些棘手的問題。在我市,各中小學校引進了信息化課堂,孩子們通過信息化課堂向網絡索取知識,課堂變得更活更有意思。

以前,我市中小學校教育資源不均問題一直存在,這一問題在一些偏遠農村學校尤為突出。以至于有些市區課堂上一節課的信息量遠超農村校好幾節課。因此,教育信息化的呼聲日高。在此背景下,我市將教育信息化納入教育改革發展整體規劃,并納入為民辦實事項目,教育信息化得以發展。

管陽鎮廣化小學地處偏僻山區。2014年,得益于我省教學點數字教育資源全覆蓋項目,該校的六個班級都配置了電腦、電視和衛星接收設備,傳統的鄉村課堂變成了富有現代氣息的數字課堂。

學校里唯一的音樂老師陳漢壽,被村里人稱為“呱呱老師”。這個昵稱源于這位56歲老師的第一堂數字音樂課。在那堂課上,他打開電腦上《小青蛙找家》的音樂教程,一串青蛙叫聲飄出,學生跟著音頻有節奏地讀歌詞、學歌曲,陳老師也隨大家一起搖頭晃腦地變成了“小青蛙”。

54歲的校長鄭圣陽以前幾乎從未接觸過英語。有了數字教育資源,他增設了英語課,自己擔任教師。他跟著電腦自學,再進行教學。為了不誤導學生的發音,鄭老師讓孩子們跟著電腦的發音學習。他認為,“互聯網+教育”有效緩解了農村邊遠地區長期缺師少教、國家規定課程無法開齊開好的問題,促進了教育的均衡發展和教育公平。

“2004年,在寧德市范圍內率先完成校校通工程,開辟校園局域網及校園網站;2011年,投入1500萬元完成“班班通”工程,實現網絡進班級。實驗小學等多所學校搭建數字廣播電臺和教育教學資源庫。”這些被寫進我市教育歷史的年份和數據,在實際運用更發揮了其作用。數字校園的打造,極大地促進學校教育管理和教育資源的整合。

作為農村中學的福鼎二中,推廣個性在線自主學習,開展信息化教學實踐,被稱為“草根教育信息化典型”。

在該校高一課改信息化實驗班教室,每位學生面前都有智能手機或平板電腦。這是他們的電子書包,他們通過教室無線AP登錄天聞云課堂或Moodle平臺(教學互動平臺),在課前檢測反饋、課堂互動提升和課后鞏固拓展等環節,和老師進行教學互動。老師則站在學生中間,手里拿著一個平板,將知識點“甩”到電子白板和學生平板上。Moodle平臺在第一時間對學生的學習掌握情況做出反饋,老師“以學定教”,進行個性化教學——這是二中獨有的“一對一數字混合式教學”模式。高一(2)班學生陳浩說,每個人的情況不同,這種教學可以針對不同情況解決不同問題,上課效率更高,也更有意思。

據有關人士介紹,在今后的打算中,我市將在全面推進教育信息化深入普遍應用上下功夫,著力打造本土教育資源平臺。采用“政府規劃引導、企業建設運營、學校購買服”的思路,加快福鼎教育公眾信息服務平臺建設。

【責任編輯:】

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第

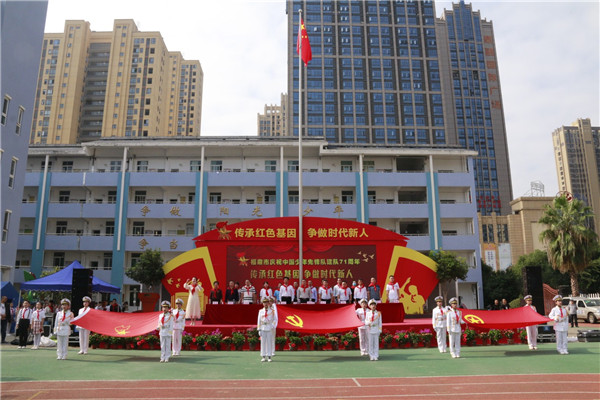

剛剛,全國第七個扶貧日主題宣傳活動暨第 傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉

傳承紅色基因 爭做時代新人——我市舉 2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美

2020年全民健身百村行(貫嶺站)之第八屆美 登高望遠 相伴相行

登高望遠 相伴相行 焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路

焦點訪談:為了大地春常在 殺出一條血路 海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建

海口社區開展“在職黨員進社區,文明創建 山前:整治環境 樹立形象

山前:整治環境 樹立形象 福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活

福鼎:文化惠民演出 潤澤百姓生活 開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙

開展“斷卡”行動 打擊新型網絡詐騙 我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事

我市組織收看2020年全國脫貧攻堅先進事 9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂

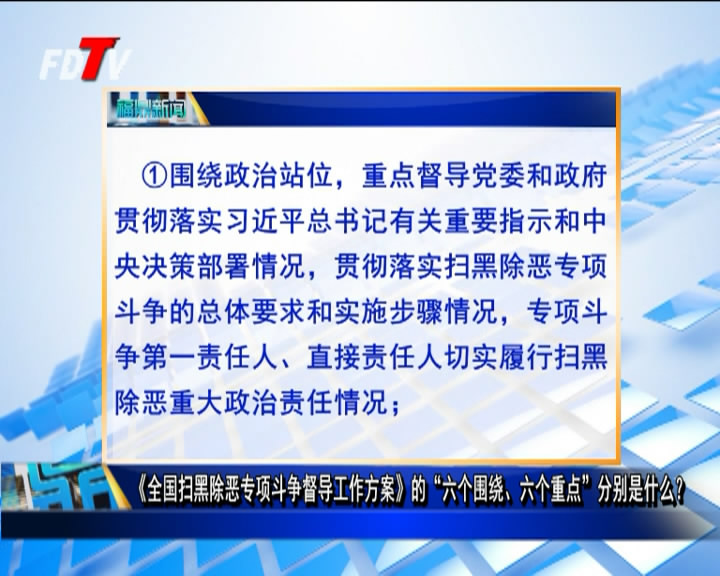

9000萬元!“全閩樂購·暢享寧德”全閩樂 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 今天全市8所中學2842名高三學生復學

今天全市8所中學2842名高三學生復學 毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電

毒品盯上電子煙!拱北海關查獲走私大麻電 福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪

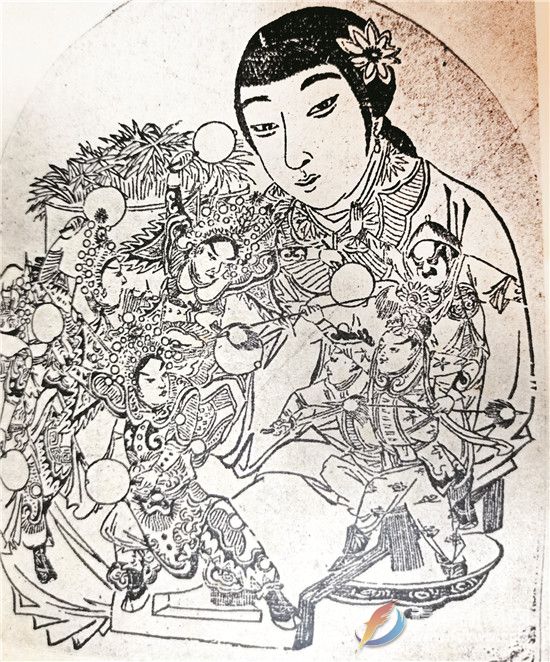

福鼎法院集中宣判4起涉惡勢力集團犯罪 專家學者對福鼎餅花的評價

專家學者對福鼎餅花的評價 秋空明月懸 童趣滿中秋

秋空明月懸 童趣滿中秋