第十九條【個人財產及日常活動報告制度】對因組織、領導黑社會性質組織被判處刑罰的人員,設區的市級以上公安機關可以決定其自刑罰執行完畢之日起,按照國家有關規定向公安機關報告個人財產及日常活動。報告期限不超過五年。 第二十條【對特定人員從事經營活動的監督管理制度】曾被判處刑罰的黑社會性質組織的組織者、領導者或者惡勢力組織的首要分子開辦企業或者在企業中擔任高級管理人員的,相關行業主管部門應當依法審查,對其經營活動加強監督管理。 【解讀】根據掃黑除惡專項斗爭的實踐經驗,有組織犯罪的治理重在預防。預防包括一般預防和特殊預防。第十九條確立的個人財產及日常活動報告制度是對于組織、領導黑社會性質組織被判處刑罰人員的特殊預防,目的是加強對黑社會性質組織的組織者及領導者的監督和管理,防止其糾集力量“卷土重來”。相較于一般的普通犯罪人員,對于黑社會性質組織犯罪相關人員的管控措施更為嚴厲。個人財產及日常活動報告制度在現行立法中尚屬首創,是反有組織犯罪法對于有組織犯罪預防的創新性探索。這一制度有助于促進預防舉措的日常化,有利于及時發現可能存在的違法犯罪行為,從而實現有組織犯罪的精準預防。 第二十條所確立的對于特定人員從事經營活動的監督管理制度是應對有組織犯罪企業化趨勢的重要表現。這一規定體現了兩大預防理念。其一,積極的預防觀,即在日常經營活動中,通過加強監督和管理,防患于未然,將可能的違法乃至犯罪行為消滅于萌芽之中,避免再犯罪;其二,行

業的專業預防觀,即充分發揮相關機構的監管作用,正如域外在有組織犯罪懲治與預防方面的經驗顯示,在不同領域或行業應當通過法治化賦予有關機構相應權力,以遏制有組織犯罪滋生的各種社會因素,防治潛在有組織犯罪的重點后備人群。

福鼎白茶在全國人大會議中心展示非遺成

福鼎白茶在全國人大會議中心展示非遺成 福鼎市十八屆人大五次會議隆重開幕

福鼎市十八屆人大五次會議隆重開幕 十大“科學”流言發布!最后一個很多人堅

十大“科學”流言發布!最后一個很多人堅 福鼎市見義勇為表彰候選對象公示!

福鼎市見義勇為表彰候選對象公示! 關鍵之年,福建經濟如何再上臺階?

關鍵之年,福建經濟如何再上臺階? 福鼎人注意,這些套路,千萬小心!

福鼎人注意,這些套路,千萬小心! 林青參加市十八屆人大五次會議佳陽代表

林青參加市十八屆人大五次會議佳陽代表 市政府全體會議暨廉政建設集體談話會議

市政府全體會議暨廉政建設集體談話會議 市政府第二十一次常務會議召開

市政府第二十一次常務會議召開 @十八周歲的你,準備兵役登記啦!

@十八周歲的你,準備兵役登記啦! 福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開

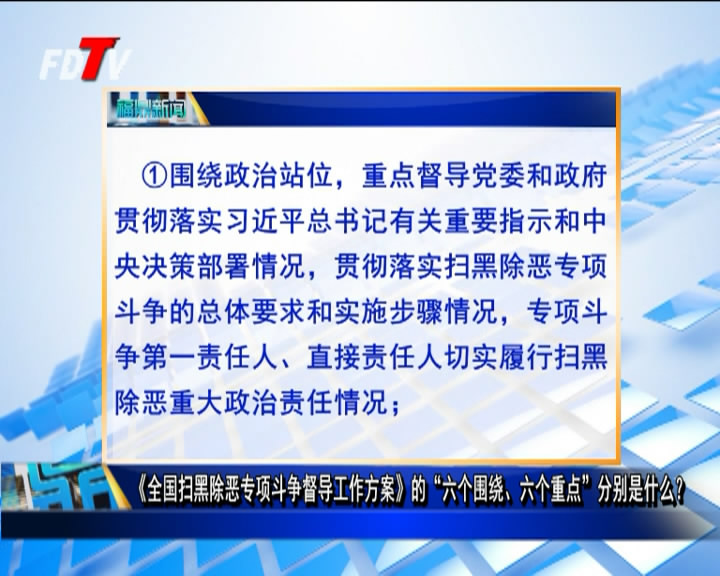

福鼎廣播電視臺新聞綜合(高清)頻道正式開 《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》

《全國掃黑除惡專項斗爭督導工作方案》 民間借貸“利滾利”合法嗎?福鼎法院這樣

民間借貸“利滾利”合法嗎?福鼎法院這樣 福鼎法院審結一起假冒注冊商標案

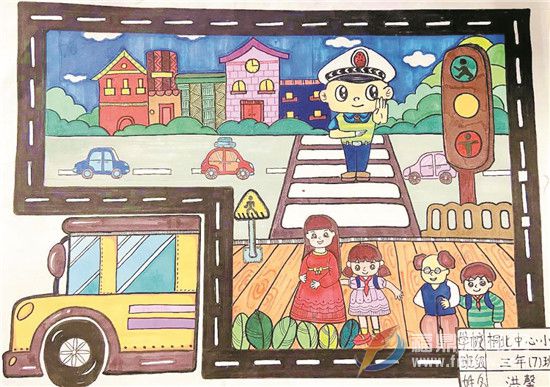

福鼎法院審結一起假冒注冊商標案 做新時代文明少年

做新時代文明少年 【網絡中國節?中秋】餅花的光陰

【網絡中國節?中秋】餅花的光陰